骑白马、探冰川、做真人的大先生 ——怀念我的老师李吉均院士(组图)

发布时间:2021-08-30 11:46 | 来源:光明日报 2021年08月30日 11版 | 查看:694次

学人小传

李吉均,1933年10月9日生于四川彭州,2020年7月21日去世。地貌学家、第四纪地质学家、冰川学家。1952年考入四川大学地理系,院系调整后到南京大学地理系攻读地貌第四纪专业本科,1956年大学毕业后被推荐到兰州大学地理系攻读研究生,1958年研究生肄业后留校执教。1979年恢复职称评审时即被评为副教授,1991年当选中国科学院院士。曾任兰州大学地理系主任、中国地理学会地貌专业委员会主任、中国地理学会副理事长、教育部地理学教学指导委员会副主任等。

1981年,李吉均在青藏高原考察时翻阅地貌图。

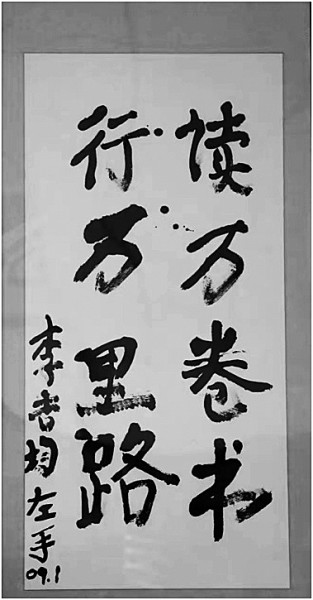

李吉均晚年因右手行动不便,练习用左手书写此联。

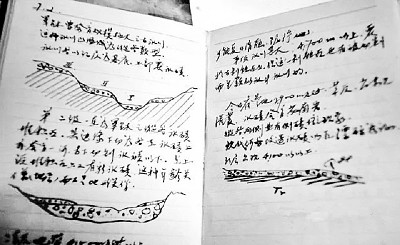

李吉均1959年手绘的冰川地貌素描。

1990年,李吉均(前排中)与博士生在四川甘孜雀儿山考察。后排左一为陈发虎,左二为潘保田(现任兰州大学副校长),左三为张叶春(现为中科院南海海洋所研究员)。

【大家】

人的一生,如果能遇到一位好老师,那是非常幸运的。遇到李吉均老师,就是我的幸运。正是在李老师的引导下,我坚定走上了科研创新、探求真理之路。

一辈子就是爱看书

大约四十年前,我在兰州大学地理系读自然地理学专业本科二年级的时候,第一次与李老师见面。当时,李吉均、徐叔鹰、牟昀智、张林源等几位先生是学科带头人,是我们这些喜欢地貌第四纪学生们心中的偶像。出于对李老师及他所从事的冰川研究的好奇,我与同宿舍的李友勤准备了几个关于冰川的问题,叩响了李老师家的大门。当时的主要目的是想认识一下李老师,已然记不清楚具体问了什么问题,只记得李老师书桌上的书堆得足有半人高,这让我对学者的工作生活有了直观印象。

1987年,兰州大学地理系招收首届“自然地理”专业博士生,我有幸与康建成一起成为地理系的第一届博士生,也是李老师指导的研究生中第一个获得博士学位的。当我逐渐深入李老师的业余生活才知道,他并没有太多爱好,一辈子就是爱看书,而且涉猎很广。即使在晚年,因手术失败造成行动不便的十多年时间,甚至在他去世前,李老师家的桌子两端都堆满了书,他还是在看书、翻资料。李老师人聪明,记忆力好,知识面非常广,讲课、做学术报告深入浅出,语言风趣幽默,学生们把听他的报告当作一种享受。我想,这多半是因为他从来没有停止学习、不断吸收新知识。对有价值的书,他会反复看几遍,甚至会翻看小人书来获取知识。这潜移默化地影响我对学界伟人的认知:从学生时代,我就不迷信他们天生比我聪明,而是相信经过后天的不懈努力,自己也可以做一个“大先生”。

讲真话,做真人

1986年暑假,我已经确定次年跟随李老师攻读博士学位,他带着我们七八个学生到达里加山出野外。达里加山是甘肃甘南藏族自治州夏河县甘加乡到青海循化县黄河河谷之间的一座高山,我们骑马从北坡攀登到海拔4000米夷平面考察第四纪古冰川。那次,李老师骑着一匹白马,师母朱俊杰老师骑着一匹杂色马,这个场景至今时常在我脑海中浮现。考察途中,天气很热,一条清澈的小溪从山上流下,在平缓处形成几个水洼。李老师提议,大家一起到河里享受自然沐浴,说完第一个脱去衣服跳入小溪,一下子解除了我们学生的拘谨,大家也都洗了一个自然浴。

这次两周的野外工作,李老师手把手教我们扎帐篷、画地质填图。当一张图画下来,一个区域就烙印在头脑中。李老师骑着马,边走边给我们讲,有历史故事,也有科学问题,高兴时,他还会即兴作首打油诗,将当时的情景融入诗句中。

读博士期间甚至工作后的很长一段时间,我常去李老师家“蹭饭”。读文献或写文章时,遇到不懂的问题,就到李老师家讨论,不知不觉到了饭点儿,他一定留我在家吃饭,边吃边继续讨论。现在记不得具体讨论了什么问题,只记得李老师母亲做的川菜很好吃,师母朱俊杰教授多半会到学校食堂再买份肉菜。

从跟随李老师攻读博士学位到留校在兰州大学工作,这三十多年中,我深刻体会到,李老师是一个非常率真、坦诚的人。他奉行“做真人”的理念,喜怒形于色,总是坦率地表达自己的意见。李老师平时以“小陈”称呼我,当他直呼我姓名时,多半是因为我的工作做得不够好,严重时,他会当面批评。读研究生时,我曾听系里的老师讲,李老师就是由于敢讲真话,“文革”时被下放到甘肃一个荒凉山沟的“五七”干校,吃了很多苦头。李老师的为人、为学,对门下学生影响深远。尽管知道讲真话有时会吃亏,但我的性格无形中受到他的影响。跟随他时间长的学生,大多也都性格豪放开朗。

80岁还在出野外

李老师注重野外考察、注重第一手科研资料。他1958年就参加了施雅风先生组织的中国科学院祁连山冰雪利用考察,开始了他的冰川研究生涯。骑一匹白马考察我国西部所有冰川,就是李老师那时的志向。

从1973年开始,李老师加入“青藏高原综合科学考察”并担任冰川组组长,首先考察的就是横断山海螺沟冰川和藏东南地区察隅阿扎冰川,后来又考察了羊卓雍湖区域的冰川。在我做博士生期间,李老师讲课时经常提到这些冰川和区域的名字。李老师对东起雀儿山西到阿里与西昆仑山、南起喜马拉雅山北至羌塘高原的山地冰川,进行了艰辛的长途考察,取得了异常丰富的区域性资料,主要成果体现在他主编的《西藏冰川》和《横断山冰川》两部专著中。后来,李老师与施雅风先生、崔之久老师等又对中国东部第四纪冰川和环境开展研究讨论,李老师凭借广博的地貌第四纪知识和对我国现代冰川与冰碛物沉积研究的深厚基础,合理解释了庐山地貌演化和相关沉积。他是中国东部山地第四纪冰川问题和环境研究的主力,是无冰川作用学派的干将,相关研究成果获得了国家自然科学二等奖。

李老师长期在青藏高原这一“地球第三极”考察研究,他的学生秦大河横穿南极考察,秦大河的学生效存德又到北极考察研究,“师徒三代勇闯三极”成为学界佳话。

李老师一辈子努力工作。无论遇到什么挫折,他都以积极的心态看待社会,看待整个世界的发展。李老师以亲身经历告诉学生,只要想干,积极去干,坚持去干,就能取得成功,他把这种一生奋斗的精神传给了学生们。这也是李老师对我最直接的影响。

开展野外工作是地理学工作者理论结合实际、学以致用的最好方法。晚年时,因手术失败,身体有了残疾,行动不方便,但只要身体允许,他就坚持出野外,80岁高龄后,仍多年坚持对甘肃陇西盆地新生代沉积和地貌演化开展考察。2013年,我与李老师一起到陇西盆地开展了几天野外工作。他随身带个坐凳,常坐在凳子上指导青年老师和研究生。他晚年无法用右手写字,就练习用左手写“读万卷书行万里路”的毛笔字,我让人把这幅字挂在兰州大学“西部环境教育部重点实验室”一楼墙上,激励大家努力多读书,理论结合实际、学以致用。

“有自己的想法就好”

李老师希望自己的学生思维活跃、知识面广阔。他鼓励学生拼搏创新,在宏观审慎框架下探索,选择自己感兴趣的科研方向。李老师带出来的学生都积极向上,多有成就贡献。

我还记得,博士入学考试的专业课试卷是李老师手写的,一共四道题,前三道题我都顺利作答,但被最后一道大题难住了。这是一条教科书中从未见过的曲线,当时我也搞不清楚它是股票曲线、气候曲线还是别的什么曲线,只能天马行空地做了几种猜测和假设。考试结束,我特意找李老师请教,才知道这条曲线是《自然》杂志发表的南极东方站冰芯同位素曲线,当时李老师考虑用它与兰州的黄土研究记录做对比。听了我的答案,李老师对我说:“有自己的想法就好。”

作为一个“有自己的想法”的学生,我如愿以偿跟随李老师攻读学位,进入李老师的科研团队。原本,李老师招收我,是希望我做第四纪冰川研究的,但在上世纪80年代后期,并没有足够的科研经费和合适机会再开展青藏高原的古冰川研究。当时,中国黄土沉积及其记录的冰期—间冰期旋回变化成为国际研究热点,解决了深海记录缺少陆地记录支持和冰期—间冰期气候旋回变化的驱动机制问题。兰州是世界上黄土沉积最厚的地区,典型风成黄土有320多米厚,里面古土壤分化更多,再加上水成黄土,一些地方的黄土沉积厚度超过400米,而黄河河流阶地上特殊的高分辨率黄土沉积和古土壤发育更具有特色,这引发了我对黄土记录研究的兴趣,李老师鼓励我尝试开展以兰州为主的黄土记录研究。这期间,李老师安排三个实验室技术人员曹继秀、张玉田、徐齐治老师帮助我。大家骑着自行车,背着干粮和水到兰州九州台采样,一干就是一天。此后,我还系统开展了兰州河谷从一级阶地到最高的九州台阶地砾石层上的黄土地层、年龄和黄土—古土壤序列研究,后扩展至循环盆地、西宁盆地。我的博士论文也专门对冰期、冰川作用期进行讨论,还依据达里加山第四纪冰川作用,开展了冰期旋回与黄土记录的对比研究。我的认识是,好老师是有前瞻性的,总是能够给学生指明研究方向,而且鼓励他们积极去干。

改革开放后,李老师1978年就与施雅风先生、谢自楚研究员等到英、法、瑞士等发达国家访问。1980年,兰州大学主办了高校第四纪冰川沉积和地貌培训班,他邀请英国专家来讲课,多数第二代从事冰川和第四纪冰川研究的专家如秦大河院士、姚檀栋院士、周尚哲教授等均是培训班出来的学员。

李老师也鼓励我积极主动与外国专家讨论兰州九州台黄土年代问题。1988年,李老师安排我在国际兰州黄土研讨会上作报告,与英国学者争论兰州黄土的形成年龄问题。后来,事实证明我的工作更扎实,兰州黄土是近160万年以来才形成的,不同河流阶地上的黄土发育年龄不同,这也间接解决了河流阶地的发育年龄问题。1989年,在李老师的安排下,我到杭州参加了国际南极学术研讨会,代表李老师在会议上做了题为“15万年以来甘肃临夏北塬黄土记录与南极东方站气候变化的对比”的学术报告。在上世纪80年代,老师资助学生参加两次国际会议是非常难得的。

知识可能有保质期,科学精神永不过时

在科技飞速进步的时代,老师传授给学生们的知识可能会有“保质期”,李老师也在一年前永远离开了我们。但是,他的学术著作、治学理念、教育思想和科学精神永远留给了学生们。

我读博士期间,李老师专门带着冰碛石给我讲授了冰川擦痕,并引申至冰川沉积和地貌。尽管我的博士论文和后续的研究没有涉及第四纪古冰川研究,但李老师鼓励学生读书探索,不必受书本知识的局限。那时,李老师鼓励我将今论古,因为只有理解现代过程才能更好理解过去发生的变化。他也鼓励我从气候变化角度理解古冰川变化,还专门请原中科院兰州高原大气物理研究所的科研专家给我讲授青藏高原气象学、青藏高原降水变化机制和大尺度大气环流过程等,这些都深刻影响着我的科研生涯,也让我对气候变化保持浓厚兴趣,更是我后来开展全新世古气候和环境变化研究,也始终将古气候变化与现代气候变化机制相联系的重要原因。

李老师出野外时,常常海阔天空地畅谈人与环境的关系,尤其是风趣幽默地谈论历史典故和历史时期人类与环境的相互作用,让我对人地关系、文明演化与自然环境关系等始终保持兴趣,研究方向也从博士论文就开展的黄土记录与第四纪冰期—间冰期旋回变化,以及毕业后开展的以湖泊记录为主的全新世西风和季风变化,拓展到当前聚焦人与环境相互作用、环境考古和文明演化研究,深化史前人类探索、适应和定居青藏高原的研究。

李老师要求学生脚踏实地、勇于探索,鼓励学生协力攻关、永攀高峰,这种做法正是青藏科学精神的体现。李老师指导的研究生,尽管毕业后从事的研究方向各有差异,但普遍大有作为。在他指导的硕士研究生中,秦大河、姚檀栋先后当选中国科学院院士,我本人也当选中国科学院院士和发展中国家科学院院士,创造了“一门四院士”的学界佳话,李老师还有一些学生在学界的成绩也非常突出。

学术界有一个现象:一些世界著名大学和研究机构,集中产生了多位诺贝尔奖获得者;同时,新的诺贝尔奖获得者更有可能在诺贝尔奖获得者的学生中出现。我想,这主要是因为团队的创新文化。常听李老师讲“得天下英才而育之,人生一大幸事也”,李老师在指导学生过程中建立的求真务实、积极向上和勇于创新的文化,持续激励学生们有所作为、奋发向上。

李老师一生积极奋斗,奉行读书、做事都要求真的理念,作为学生,我受益至今。永远怀念李老师!

(作者:陈发虎,系中国科学院院士、发展中国家科学院院士,中国科学院青藏高原研究所所长。本文初稿由王光鹏、刘晓倩根据作者口述整理。)

(本版图片均由作者提供)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>