吴国辉:采访“魔芋大王”何家庆的前前后后(3图)

发布时间:2021-03-09 19:16 | 来源:安徽网 2019-10-21 19:35 | 查看:9116次

虽然已很多年未再见何家庆老师,但一直关心着他的消息。

没想到20日早晨看到一篇纪念文章《何家庆:一个纯粹的人,就这么走了》,才知道何老师已于10月19日在合肥去世,享年70岁。

20年前,新安晚报是第一家釆访报道何家庆孤身一人到大西南扶贫事迹的媒体,我也在釆访何家庆的过程中经历了一次心灵上的洗礼,并写下了一篇釆访手记《釆访伴随着心灵的洗礼进行》,今天,谨以此文向何家庆老师致敬!

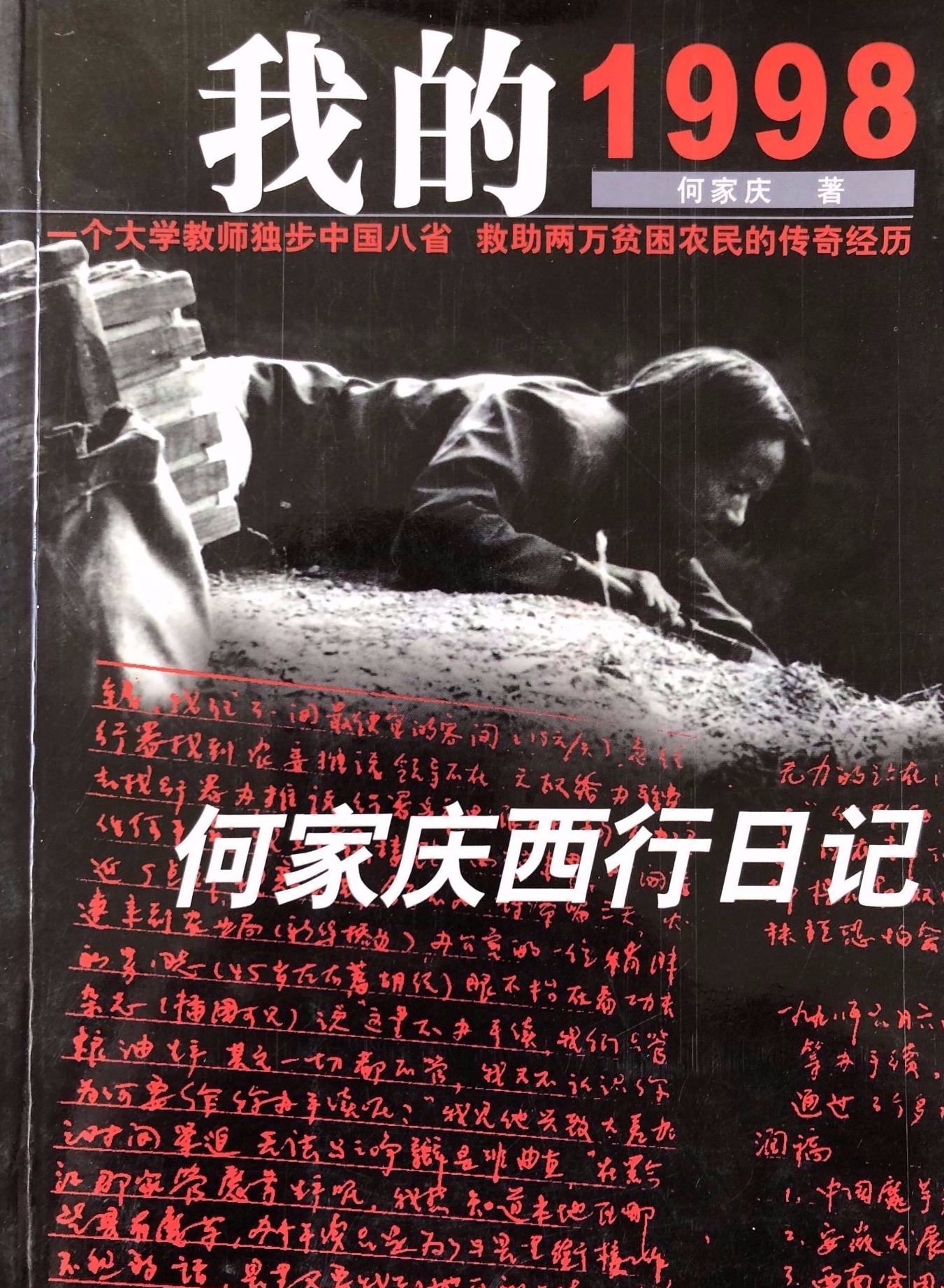

何家庆在研究植物标本

■艰难的约见

第一次听说何家庆的名字是在1999年1月份召开的一次安徽省动物保护协会常务理事会上。会议休息期间,安徽大学生命科学院教授胡小龙对我说,他们系里有一位教授叫何家庆,自费到大西南,教大山里的农民栽培魔芋,一路上吃了不少苦,要过饭,被人抓过,还多次遇险,神秘失踪300多天后,不久前刚刚回来。

胡教授的简单介绍,使我意识到何家庆是一个不简单的教授,在人们的眼里,教授应当是站在讲台上侃侃而谈,坐在书斋里著书立说,何家庆怎么一个人冒死跑到西南大山里去教农民种魔芋去了呢?敏感告诉我,这是一个富于传奇的人,我一定要设法采访到这位教授。散会后,我找到胡小龙教授,让他帮我联系一下何家庆,但他说,何家庆回来后,身体状况很差,一直在躺在家里,没有上班,况且何老师很怪,他也不敢冒昧帮我联系采访一事。不过他建议我找一个人,也许可以联系到何家庆。我问是谁?他说:你笔下的新闻人物小谢啊?

小谢是合肥市一名动物保护青年志愿者,她利用业余时间走家串户,开展动物保护知识的宣传和普及工作,受过不少委屈,吃过不少闭门羹。1997年3月11日,我了解到她的事迹后,曾作过一系列的报道,在社会上引起了很大反响,包括《南方日报》在内的全国许多媒体都分别转载了我的报道,使小谢的影响波及全国。当年6月,中央电视台东方时空的记者来合肥市找到我,了解小谢的情况,制作了一期节目,在讲述老百姓的故事中作了专题介绍。

第二天,我找到了小谢,这才了解到,何老师当初“出走”大西南的事,只有她一个人知道,但她向何老师作了保证,绝不向任何人透露。她还告诉我,何老师临走时,还给女儿留下了一封“诀别信”,托她在何老师走后一个月再交给他的女儿禾禾。

何老师临走时还写了“诀别信”?他为什么要这样做?“诀别信”中写了些什么?他到大西南到底去干什么?一个个问号在我心中生成,何家庆谜一样地“出走”大西南,更加引起了我见他的欲望。但我从小谢的口中得到的答案和胡小龙教授一样,何老师的脾气很怪,不想让记者知道他的大西南之行。

我问小谢是怎么认识何家庆老师的?她说,她从小喜欢动植物,并憧憬能当一名动植物研究专家,一次,她从一本书中看到何家庆老师自费到大别山区考察植物资源的事迹,对何老师充满了敬仰之情,后来在别人的介绍下认识了何老师,成了忘年之交。她经常到何老师家去请教植物方面的知识,聆听何老师治学为人的谆谆教诲。正因为此,何老师才会将给女儿的“诀别信”放心地交给她。了解了这一情况后,我便给小谢出主意,何老师不接受记者采访,但他不会拒绝朋友的看望,我可假扮小谢的朋友,一同去看望一下何老师。听了我的主意,小谢说可以试试,让我等她的消息。

但此后等待小谢的回音,一等就是一个月,直到2月12日春节前不久,小谢才终于给我回话,约好第二天一起到何老师家去。

■倾听何家庆

在安徽大学一栋红砖宿舍楼里,我第一次见到了何家庆老师。推开他家客厅的门,就等于推开了何家庆的卧室兼书房的门。这是一室一厅的老式套房,总共只有25平米。何家庆爱人和女儿共住一室,何家庆则在客厅的一角里摆了一张双人床,下面睡觉,上面当书架。而且16000付被他视作比生命还重要的植物标本几乎将客厅的空间全部占据。进入客厅,我一时找不到立足之处,何家庆将床头书桌前唯一一张椅子拉出来让我落座,他和小谢则挤坐在床沿边。

坐定后的我环顾室内,心头不知怎地掠过一丝苍凉:这个家太过简陋、过时和寒酸了。除了一台12英寸的黑白电视机,一个小小的木色已显出年头的五斗柜,家中再也没有一件像样的家具和家电了。再看看眼前的何家庆老师,穿着破旧涤卡中山装,身体瘦弱,面色黧黑,长发过耳,脸上架着一副用小竹片挑起的眼镜。

我心里在想,眼前的这个何家庆就是那个只身一人,历经万险,独闯大西南的何家庆?

因为事先了解了何家庆的怪脾气,我没有拿出采访本,也没有以记者的方式向他提问。只是巧妙地问他那些放在客厅里的标本是做什么用的?装着请教的样子问他魔芋有什么用处?不知不觉中,何家庆就谈到了他的这次西南之行……

这是他第一次敞开心扉向别人讲起他305天的经历。从他的讲述中我感觉到,其实何家庆很想找人倾诉一下塞满他胸膛的种种辛酸与喜悦,但他于1998年12月28日回到合肥后,就病倒了,一躺就是整整一个月。

过去的305天就像放电影一样,在他的叙述下一幕一幕地呈现在我们的眼前,我惊异于他有如此强的记忆力。305天,他的行程31600公里(其中步行8000多公里),他到过8个省、108个县、207个乡镇、426个村寨、57家魔芋加工厂。在鄂西,他无处投宿时,曾在山神庙里和农家的猪圈里过过夜;在大巴山,他因为饥饿难当,曾偷吃过农民喂猪的糊糊;在雷公山自然保护区,他被毒蛇咬过,大腿肿得20多天抬不起来,险些丧身;在去往遵义务川县的途中,他乘座的中巴车被山洪冲走,车上20多人遇难,他也险些成了冤魂;在广西南丹,他为了保护自己蓄发留须,被当地派出所当作盲流抓过;在返回途中,由于钱财所剩无几,他不得不放下斯文,一路当了两个月的乞丐,才不至于饿死在路上……

他此行所遭遇到的种种艰险和磨难是难以想像的,他都忍受了,但当他叙述到人们对他的冷漠、挖苦、偏见和阻挠时,他就控制不住自己的感情了。在三个多小时的讲述中,他曾十多次为此失声痛哭。他似乎要为忍受多时积郁已久的痛苦和委屈找一个出口。我知道,此时让他痛哭流泪比任何劝慰都要好,而小谢只是默默地坐在一旁,不停地递毛巾让他拭泪。

勇者的哭泣具有一种感人的力量。作为职业记者,我曾经历过无数次流泪的场面,但大多数是因为善良无助,他们需要同情和安慰。而面对痛哭中的何家庆老师,我感受到分明是英雄般的震憾和从未有过的心灵的巨大撞击,这是我从来所没有经历过也从未感受过的。

其实,何老师是一个有着非常毅力的男子汉,否则,来自各方面难以想像的磨难早就将他击垮,他的自费扶贫行动也不可能坚持长达305天。男儿有泪不轻弹,那天,他似乎根本没有想到过要在一个陌生朋友面前掩饰一下自己,也正因为如此,让我看到了一个真实的何家庆,真正的男子汉,这给我以后写他定下了基调:一定要写出一个真实的何家庆,一个真实的先进模范人物。

我至今还认为,这一次是倾听,而不是采访。因为我的采访本上没有留下一个字,但心灵深处却珍藏了更多更宝贵的东西。

■采访何家庆

第一次见面后,何家庆那瘦弱的身影一直在我的眼前晃动,他原来体重55公斤,但从大西南回来后只有40公斤。当时我同他握手时,感觉到他的手是冰凉的,软弱的如同棉絮一般。305天的生死磨难几乎将他的体能耗尽,他需要长时间的休息来调整自己。想到这些,尽管采写何家庆的念头一次次涌动,但我还是没有急于向他提出。又等了一个多月后,才让小谢转达我想正式采访他的意思。也许是有了第一次的倾听,也许是小谢的面子,他同意可像朋友一样再在一起聊聊,但仍不同意将他的事情公诸媒体。我答应了他的要求,心想只要能再见面,总有办法说服他。

4月的一个星期天,我和小谢再次来到了何家庆的家。他的气色明显比第一次见面时要好多了。那次他还留着长发和胡须,这次已削去长发,剃去胡须,只是那件破旧的中山装依然在身。

为了解开久藏我心中的一系列疑惑,我小心翼翼地提出,能不能看看他临走时托小谢交给他女儿的那封诀别信,他迟疑了一下,但还是拿出了那封女儿保存完好的长达4页的长信。

“禾禾吾儿:

当你读到这封信时,我已经离开家了。此次之行我准备十余年。1986年新华社一记者告诉我,中国西部贫困状况比东部更糟糕,说者无意,听者有心,自此我寻找帮助西部贫困山区的途径。近十多年若有更多的经费,我可能多做一些事,尽早尽快为更多百姓改善经济状况。但事与愿违,这些年我只能尽自己有限的工薪维持着基本的工作,力所能及地到贫困山区去帮助他们。长期在外奔波,加之年岁增长,体质日渐下降,倍感家庭的温馨和依恋。另一方面,对各地贫困状况的认识愈加深刻,位卑未敢忘忧国,人类最易区别于其他生物的行为特征就在于相互帮助,我是教师,必须这样做。

……因为我是个教师,我当为人民服务。孩提时代,我发誓:谁给我一捧土,我还他一座山。中学时代,许多同学誓言,长大当工程师、科学家。我只希望长大后无论做什么都要为人民服务。现今社会,有人鄙夷这是一种简单的报恩思想,在我看来连这种简单思想都不存在,哪会有对国家和民族的抱负……

孩子,我走之后你到我那桌前看书学习,时常想着我昔日对你说过的话,做过的事。请记住爸爸勤俭一生,奋斗一生。我知道此行意味着什么,故而将昔日你留给我的字条一一保存着并带在身边,想你的时候看看,见字如见人。我希望能安全返回,至时我们相聚言欢。倘若不幸,这封信就算是我对你的最后交待……”

当我强忍着泪水捧读完这封信后,一位恪守清贫生活理念,爱国忧民献身扶贫事业的知识分子的高大形象立刻展现在我的眼前。记者的责任和使命告诉我,必须将它宣传出去。

于是,我施出了所有的看家本领。我先是说已将他的事迹向报社领导作了汇报,报社要求我必须完成这一任务,请他能配合,否则回去后不好交待。同时,我煞费苦心找出种种理由,说明我的采访对他有益无害:一是这么多年来,你为了帮助广大芋农脱贫致富,一直是单枪匹马,现在不仅耗尽了家庭钱财,还几乎累垮了自己的身体。如果再这样单枪匹马干下去,你为西部贫困山区寻找脱贫致富的路子将很难走下去,这与你的理想和追求相违。通过媒体宣传报道,你所从事的事业可以获得社会各界的广泛理解。

二是现在国家正在加大扶贫力度,通过宣传,能引起政府有关部门的重视,从而在人财物等方面获得政策支持。三是报道你自费到大西南科技扶贫的事迹,不完全是为了宣传你何家庆个人,而是为了我国的魔芋资源开发和利用。

也许他能从我的眼神里看出我的真诚,也许我的一席话使他对自己的固执已见有了自省,他在沉默良久后,仍带有点无奈地说了声“那就依你们吧。”

1999年4月9日,这是我记者生涯中最难忘的一天,这天,我开始了与一个伟大灵魂的对话,我的采访始终是伴随着心灵的洗礼进行的。

由于他的此次西南之行长达305天,走过的地方有8个省、108个县、207个乡镇、426个村寨,所经历的事情千头万绪,为了理出头绪,找出报道主线,选取典型细节,提炼主题,我必须细心倾听何家庆的慢长回忆。在我从事记者职业以来,我还从没有经历过如此漫长的采访,从4月9日开始正式采访,一直到8月份稿件脱稿,前后共花了整整四个多月的时间,期间还邀请了何显玉一起做采访。数十次上门补充采访、翻阅日记和行程资料、核实细节等,足足记下了密密麻麻40多页的采访笔记。动笔前,为了确保稿件的真实准确,我们又特别对照西南8省的地图,将何家庆老师的行程路线进行了一次清理,之后,才怀着敬仰和激动的心情,写下了长篇通讯《教授“出走”大西南》。

1999年8月18日,第一稿在安徽发行量最大的报纸《新安晚报》发表,这是全国媒体首次全面报道何家庆大西南之行。为了将这一重大典型推向全国,在报社领导的安排下,又与全国一些有影响的媒体进行了联系,随后河南《大河报·新闻周刊》、广州《羊城晚报·新闻周刊》、《中国教育报》、《人物》杂志等相继刊登了我们采写的特稿。

2002年10月26日,何家庆(右二)参加新安晚报读者日活动。

■“何家庆”走向全国

当初说服何家庆接受我们的采访,最重要的理由就是要让他的魔芋科技扶贫事业得到社会和有关部门的理解和支持。对这点我并不担心,因为我相信,能打动我的东西一定也会深深打动读者。果然,他的事迹在全国几十家有影响报刊上发表后,安徽、河南、山东、云南等地的许多读者便纷纷给何家庆打电话,除了表达了他们的敬仰之情,大多数企业和个人是表示要支持何家庆的研究和推广工作。当何家庆收到第一封来自河南省一位读者的来信时,他给我打来了电话,语言里透露着兴奋。是啊,当初他独自一人到大西南扶贫,曾遭到过多少人为的阻挠和冷眼,现在,有这么多人向他投来理解和支持的目光,他怎么能不激动呢?

何家庆的事迹感动了千千万万读者,也吸引了媒体的眼球。1999年8月至2000年3月间,全国有30多家大大小小的报刊转载和刊用了我们的稿件,省内外电视台也闻风而动,在全国掀起了一股“何家庆热”。

2000年1月下旬,《北京青年报》一位编辑在看了我们寄去的稿件后,不顾春节临近,特意赶到合肥采访何家庆,并于2月18日推出了何家庆西南扶贫的报道,引起了中央有关部门的重视。自此,何家庆利用魔芋产业帮助西南人民脱贫的事业走上了一条他渴望已久的坦途。

2000年2月23日,中央政策研究室主任滕文生电话要求安徽省委政策研究室全面了解何家庆情况。2月24日,《人民日报》国内政治部副主任马利和鲁迅文学院院长雷抒雁来合肥采访何家庆;雷抒雁回京后,将一万余字的调查报告上报中央。

3月2日,安徽省政府办公厅主持协调省教委、省科委、省扶贫办和安徽大学,就何家庆的职称、经费、项目、标本管理及身体健康问题拿出意见。

3月19日,国务院研究室社会发展司、农村司和国务院扶贫办3人赴合肥,请何家庆谈对国家前期扶贫工作的看法及魔芋开发的技术问题。之后,3人沿何家庆扶植过的企业,讲过课的大学核实报道情况。形成了一份《关于何家庆同志事迹的调查报告》上报国务院。报告主要内容是建议宣传何家庆的精神,改善何家庆的工作条件。

3月25日,时任国务院副总理的温家宝同志批示:何家庆扶贫事迹非常感人,体现了一个先进知识分子热爱人民,乐于奉献,刻苦钻研,艰苦朴素的崇高精神和优秀品格。在改革开放和社会主义的新时期,特别需要在党员,干部和知识分子中提倡、发扬这种精神。建议对何家庆同志的事迹经核实予以宣传。

3月29日,温家宝同志在《关于何家庆同志事迹的调查报告》上再次批示:送安徽省委并中宣部、扶贫办、教育部、科技部。我已建议对何家庆同志的事迹予以宣传,对他的工作给予支持和帮助。请安徽省委提出意见。随即,安徽省计委、省科委各拨款10万元用于何家庆进行魔芋产业开发;安徽省教委将魔芋产业开发作为重点科研项目立项,给予最高额度支持6万元,并拨专款20万元用于魔芋实验室基础建设,同时给何家庆家庭5万元用于改善生活。

4月6日,《人民日报》一版发表了关于何家庆的人物通讯《一种植物和一个人的追求》,并配发了评论《报得三春晖》。

4月14日,温家宝在安徽芜湖接见了何家庆,他对何家庆说:“我们的心是相通的,我和你想法一样”。何家庆辞别时,温家宝送他出门时说:“多好的老师,多好的同志啊!”

4月18日何家庆专程赴京,出席由中宣部、扶贫办、农业部和安徽省委联合召开的“何家庆同志先进事迹座谈会”。会上,科技部扶贫办把魔芋产业研究列入国家“星火计划”,拨款30万元用于魔芋研究的启动资金。

4月28日,何家庆又作为全国先进工作者进京出席“五一”劳模表彰会。温家宝给何家庆颁奖时,笑着说:“咱俩有缘啊!”

我至今还记得,当《人民日报。决定派记者来合肥采访何家庆时,他于当晚给我打了一个电话,电话里他没有说其他事,只是说了一声“谢谢你们。”何家庆的这声谢谢一直让我惭愧,他为社会、为科技扶贫事业、西南人民做了那么多,奉献了那么多,真正要谢的应该是他啊。

就在何家庆已被中宣部列为重大先进典型在全国浓墨重彩进行宣传的时候,新华社《半月谈》杂志编辑来电约稿,4月10日,该杂志第7期又推出了我们撰写的稿件《魔芋大王扶贫教授西行记》,该稿当年被评为《半月谈》杂志一等好稿, 何家庆本人也在由《半月谈》杂志和中国扶贫基金会联合主办的“全国十大扶贫状元”评选活动中获得状元称号。

《何家庆西行日记》

■如何看待何家庆

何家庆的报道出来后,我的一位朋友打电话说:要不是你写的,我根本不相信现在还有这样的教授。其实,像我朋友这样的读者不只一个,有对他的举动表示不理解的,有的甚至根本不相信。

是啊,何家庆作为一名普通教师,没有谁给他安排扶贫任务,却自费到大别山的深山老林里采集植物标本,为国家在这些地区实施扶贫计划提供科学依据;何家庆一生节俭,恪守清贫,却愿意拿出全家16年的积蓄2.7万元孤身扶贫大西南,历尽艰辛,九死一生;何家庆受人之请到许多地方讲授魔芋栽培技术,却不收分文讲课费和技术辅导费。对此只能用一个我们过去很熟悉但如今已很少提及的词来解释,那就是何家庆是个“革命的傻子”。

其实,许多报纸杂志在采用我们的稿件时,做的标题就直接称何家庆为“傻教授”,何家庆本人看了这些标题只是一笑“这一切都是我自讨的,如果说这是‘傻子’,我心甘情愿做这样的‘傻子’。”“位卑未敢忘国忧”,这是他常挂在嘴边上的一句话,他在独身到大西南扶贫时,身上就怀揣着一份《国家扶贫攻坚计划贫困县名单》。

可惜,像何家庆这样的“傻子”已是越来越少了。何家庆在大西南之行中遭受一些官员的冷遇和挖苦,从一个侧面透视出一些干部的工作作风问题。有的人怀疑何家庆是个假教授,理由是一个堂堂的教授,能跑到山沟里为素不相识的农民弄得衣衫褴褛沿街乞讨吗?有的人以为何教授是出来混吃混喝的,要给他点钱,让他喝顿酒,打发了事,甚至有人还要给他找小姐陪陪,当何家庆以“不会”作答时,接待的人员竟挖苦道:“连这都不会,你活在这世上还有什么意思?”他在去大西南之前,曾到有关部门去开具能够说明自己身份的证明,有人竟说:“山区农民脱贫致富与你有什么关系?”

何家庆扶贫难道就没有其他途径,非得一个人冒着生命危险独闯大西南,这是否太极端了?记得当初南方一家大报的编辑就曾问过我这样的问题,在何家庆参加“实话实说”节目时,主持人崔永元也曾用调侃的口气提过:你为什么不可以利用电视台和网络去推广自己的魔芋成果?对此,有一位作者撰文回答了这个问题:利用现代化手段推广科研成果,那是成熟成果的推广,而对于魔芋在不同地区的自然环境中的生长情况的具体数据,那是何家庆必须去现场一点点考察出来的,这是生物地域性质的特点所决定的,否则他的成果就是纸上谈兵了。文章肯定地说:经常被人提及科技工作中的应用科研,那是一定要像何家庆那样去实地考察的,就像这段时间正在中央电视四台播放的“大地之子蔡希陶”那样,就像中国的铁路鼻祖詹天佑那样,他们都必须亲临现场,一把汗水一把泥土的实地摸索和积累实地经验。

还有一件事令许多人不理解。何家庆那件已穿了28年的破旧涤卡中山装,为何一直舍不得丢掉?无论是在接受中央领导接见,还是在媒体釆访的镜头前露面,他都穿着这件破旧的中山装。对此,有人说是古怪,有人说是作秀。对世人的种种说法,何家庆也是抱以一笑,他告诉记者:“这是1972年父亲送给我的,如果扔掉了这件衣服,等于扔掉了对父亲的感情。我哪能为迎合时代的变化而改变了我心里面的东西”。由衣服延伸开去,何家庆感慨道:“一个知识分子最难得的是有独立思考的品德。有了这种品德,在纷繁复杂、充满物欲诱惑的环境里,才能冷静选好自已的定位点,百折不挠地实践。”

其实,何家庆并不在乎形式,他坚持身穿中山装只是为了保留他对父亲的一份特殊感情。他在芜湖师范大学讲演时,当有许多学生高喊“向何家庆同志学习”时,何家庆冷静地问学生:“你们学我什么?学我穿破衣服。不,你们把我数十年做事情的感情学到了,就及格了。”

这正是何家庆这个典型最感人的地方,正如有人说的那样,他打动人们的不只是他的伟大和高尚,而是他能在聒噪的时尚中提炼出属于自己的平淡和绚丽,并执着地用一生去坚守它、捍卫它 。

- 助人为乐好人榜

- 见义勇为好人榜

- 诚实守信好人榜

- 尊老爱幼好人榜

- 拾金不昧好人榜

- 2008汶川地震好人榜

- 2008抗击雪灾好人榜

- 1998抗洪抢险好人榜

- 2003抗击非典好人榜

- 人民的好警察

- 帮教助学好人榜

- 好样的河南人

- 好样的农民工

- 爱岗敬业好人榜

- 扶贫济困好人榜

- 穆仁元:救人牺牲的农民工英雄

- 钱学森:中国两弹元勋

- 周火生:蹬三轮助学的“希望老人”

- 孟祥斌:跳桥救人的英雄中尉

- 谭 晶:德艺双馨的公益歌唱家

- 沈 浩:优秀的安徽小岗村书记

- 查文红:义务支教12年的“金色阳光”

- 2010玉树地震好人榜

- 2010抗旱救灾好人榜

- 何小川:富翁回乡当村官13年带村民致富

- 郭青建:3枚全国无偿献血金奖获得者

- 丛 飞:义工歌手 爱心大使

- 陈光标:中国慈善的光辉路标

- 曹德旺:人如其名 德高业旺

- 陈发树:80亿打造中国的“盖茨基金”

- 邓平寿:老百姓难舍的“泥脚书记”

- 黄成模:一心为民的“草帽书记”

- 方永刚:忠诚党的创新理论的楷模

- 赵振金:百姓的保护神

- 华益慰:值得托付生命的人

- 金春明:雷锋式消防战士

- 谭竹青:视居民事比天大的“小巷总理”

- 李连杰:李连杰壹基金发起人

- 王顺友:马班邮路上的孤独英雄

- 牛志远:“阳光”照亮孤儿路

- 赵渭忠:帮教助学的“希望将军”

- 2010舟曲山洪好人榜

- 蒋国珍:捐资助学30年的乡村教师

- 白方礼:74岁后蹬15年三轮捐35万助3百学生

- 孙老伯:82岁跳水救人求表扬以救世风

- 郭明义:大写的“活雷锋”

- 余彭年:3度蝉联中国最慷慨慈善家

- 李嘉诚:爱国爱民爱教的典范

- 郑承镇:“流浪儿之父”

- 王生英:全国教书育人楷模

- 阿里木:烤羊肉串的“慈善家”

- 杨善洲:坚守共产党人精神家园的“草鞋书记”

- 张正祥:为环保倾家荡产骨碎身残的滇池卫士

- 杨正海:收养流浪汉的穷人慈善家

- 李泽勇:共产党员示范车队的哥舍身救人

- 任长霞:执法如山的人民卫士

- 袁隆平:“杂交水稻之父”稻香万里济众生

- 吴登云:“白衣圣人”

- 钟南山:敢医敢言的抗非抗疫第一功臣

- 袁厉害:收养弃婴孤儿的爱心妈妈

- 2013芦山地震好人榜

- 陈起贤:退休教师30年捐资助学38万

- 何家庆:“布衣教授”“魔芋大王”“扶贫状元”

- 监督举报好人榜

- 生态环保好人榜

- 自强不息好人榜

- 屠呦呦:中国首个诺贝尔科学奖获得者

- 韦思浩:清贫助学感动杭城的“拾荒老人”

- 廖俊波:县委书记的楷模 百姓心中的丰碑

- 王新法:与民同富义务扶贫的楷模

- 黄大年:心有大我、至诚报国的“拼命黄郎”

- 英雄的航天人

- 钟 扬:为守护祖国植物基因宝库而生

- 程开甲:“两弹一星元勋”“中国核司令”

- 庄仕华:爱洒边疆 肝胆相照的“当代雷锋”

- 林俊德:隐姓埋名52年 献身国防核试验

- 2000以来抗疫好人榜

- 南仁东:中国天眼之父

- 中印边境卫国戍边英雄

- 拉齐尼:赤诚爱国戍边的“帕米尔雄鹰”

- 王伟:“海空卫士”一级英模81192

- 吴孟超:中国肝胆外科之父

- 2021河南防汛救灾好人榜

- 黄旭华:“中国核潜艇之父”

发表评论

网友评论

查看所有评论>>