冯天瑜:守望中华文化的灿烂星空(图)

发布时间:2016-04-07 16:21 | 来源:中国纪检监察报 2016-02-16 15:08 | 查看:3137次

冯天瑜,1942年生,湖北红安人,著名文化史家、近代史家,现为武汉大学人文社会科学资深教授、教育部社会科学委员会历史学部委员。冯天瑜先生家学深厚,自幼浸润在古今中外的文史典籍中,而立之后,渐以中国文化史为主要专攻方向。冯天瑜先生倡导从文化生态入手,考察中华文化的生成机制与发展脉络,构建现代学术意义上的中国文化史学。从1990年至今,先后出版《中华文化史》《中华元典精神》《“封建”考论》《中国文化生成史》等多种著作。如果说《中华文化史》是一位中年学者厚积薄发、锐气泼洒的作品,那么在71岁高龄出版的《中国文化生成史》则凝聚了一位中华文化守望者近半个世纪的深沉思考。本报记者近日就此采访了冯天瑜先生,以下是文字实录。

笔耕不辍,古稀之年探索中国文化生成机制

记者:您在大学学习的是生物学,为什么后来转行从事历史研究呢?

冯天瑜:我从小就在文科方面比较有兴趣。我父亲冯永轩是清华国学研究院的第一期毕业生,师从梁启超、王国维等大师,他的毕业论文《匈奴史》就是王国维先生指导的。我母亲张秀宜在湖北省图书馆工作,我在图书馆生活了十年,从9岁一直到18岁,那时我就通读了古今中外的文学名著。我父亲在1958年被划成“右派”,1960年高中毕业前夕,我的三哥被打成了“反革命”,像我这种政治条件,那不可能录取到什么好大学,所以当时没有考大学的意愿。后来是班主任动员我考,但志愿是我随便乱填的,这样就考上了武汉师范学院的生物系。我在念大学的时候一多半的时间和精力都花在阅读文史名著上,慢慢倾向于思想文化史方面的研究,大学期间发表文、史、科学散论多篇。1979年,我有一次选择专业的机会,那时文化史还是冷门,但自己对文史哲都有涉猎,稍长于综合,所以就选择了可以总揽各种观念形态的文化史作为专攻方向。从自己的爱好和注意力所在而言,我觉得从来没有转行。

记者:您在1990年出版了《中华文化史》,可否认为这本书是1980年代“文化热”的产物?

冯天瑜:我不赞成“文化热”、“国学热”一类提法。文化、国学都不是一时之“热”可以成就的,何况1980年代的文化讨论和当下的国学讲习都只在小范围展开,置之社会公众而言,谈不上“热”。不过,1980年代文化讨论的全过程我都参加了,包括几次文化问题的论战和汤一介先生创办的中国文化书院举行的一些活动,还在80年代中期出过《中国古文化的奥秘》《明清文化史散论》等几种文化史著作。1980年代后期,上海人民出版社希望我写一本中型中国文化通史,因为规模太小说不清内涵丰富的中国文化,但也不主张搞多卷本,我就带着两个学生一起编纂《中华文化史》,导论、上编、结语是我写的,下编是何晓明、周积明合写的。

记者:当时怎样写成这本原创性非常强的著作,应当说你们可以参考的成例很少。

冯天瑜:我写每一种著作的时候,基本上不看同类的书,当然这不见得是可以推广的经验。我写《中华文化史》时,完全不看柳诒徵先生、陈登原先生的《中国文化史》,他们的书我写完后才看。后来有人将几种文化史论著作比较,发现《中华文化史》思路、结构、笔法是独特的。我写作一贯的路数是一慢二快三慢。所谓一慢,是材料收集、基旨提炼、结构形成历时较长,一般需要数年以上。所谓二快,是材料初备、思路大定之后,就凝神聚气,全力写作,在较紧凑的时间内一气呵成,以求得思文贯通,防止支离。所谓三慢,是完稿以后,从容修订,反复锤炼,起码一年,有的几年以上。

记者:《中华文化史》就经历了这样一个完整的过程,可以说是改了又改,为什么2010年您又起意要写《中国文化生成史》呢?

冯天瑜:《中国文化生成史》一些基本的想法在《中华文化史》上编有所涉及,但有待拓展。我着意探究中国文化的生成机制。随着现代化建设的推进,中国文化的价值日益昭显,它对我们的牵制也看得更清楚了。这些问题的阐发与开掘,都有待于对文化生成机制进行深入剖析,所以就决心写这本书。

记者:《中华文化史》和《中国文化生成史》这两本书是中国文化史学的扛鼎之作,在您看来,中国文化的特点是什么?

冯天瑜:中国文化是尊天、远神、重人的。中国人说的天,既指自然,也指宇宙与人间的主宰。中国人说的天,和《圣经》里面的上帝不一样,它不是一个有明确形态的人格神。中国文化没有否定神格,但是将它虚置起来,不作深究,但对于人有高度的肯定,强调人在宇宙间的核心地位,《礼记》就说“人者,天地之心也”。

当然,在中国文化中,天与人不是截然两分的,而是彼此契合的。这种观念就让中国文化的主体避免走向宗教,而有很强的世俗性。这和希伯来文化、印度文化有很大区别,希、印两种文化都说有一个彼岸世界,人死之后可以在彼岸世界得到解脱,中国文化强调的是要在此岸世界建功立业,它的终极关怀是立德立功立言“三不朽”。

在现实生活中,中国文化是一种“重德求善”的文化,跟“重知求真”的希腊文化有所区隔。伦理在我们文化中的地位,可以说是精神支柱,某种意义上与欧洲中世纪的神学世界观有类似的作用。这种重视伦理的文化,将人推尊到了很高的地位。但要注意,中国文化并非尊重个人价值和个人的自由发展,而是强调人对宗族和国家的义务,强调经世致用,所学要能治国平天下。

中国文化还非常重视历史,这也是我们中国文化重视人的价值导致的。我们有非常悠久的修史传统,而且很早就产生了“鉴往知来”的观念,把历史和未来沟通起来了,“向后看”之中就包含着“向前看”的因子,这不是保守消极,而是积极发扬历史的前瞻性作用。

破解“官商旋转门”,才能实现政治清明

记者:我注意到在《中国文化生成史》中,您对文化生态的理解,在地理环境、经济基础、社会结构的基础上,新增了政治制度这个因素。

冯天瑜:为什么一定要把政治制度专门拿出来说呢。首先,人类跨入文明门槛之后,政治生活在整个文化生态中处于枢纽地位。第二,就中国文化而言,它的政治要素又显得格外重要,中国文化关注最多的还是政治和伦理问题。伦理问题在很大程度上政治化,政治问题也在很大程度上伦理化。政治和伦理是双向互动的。中国很多思想家关注的核心问题在这块里,我们现在要解决的问题也往往集结在这里,所以我就把它凸显出来,形成一个专门的部分。

记者:您认为“周制”和“秦制”是传统中国的两种政制类型,我们今天还能用“周制”和“秦制”的眼光来评断当下的体制吗?

冯天瑜:有些学者用分权的“周制”、集权的“秦制”来比附、考量现行体制的利弊得失。这有一定的历史借鉴意义,但不宜简单比拟。“周制”和“秦制”是中国传统政治文化两个基本脉络,但这二者不是截然两分的,如果说儒家更靠近“周制”一些,法家更靠近“秦制”一些,两汉以后,中国实际上是一个儒表法里的结构,周制秦制混用。战国七雄为什么是由秦来统一中国?因为秦制的那一套办法便利于建设一个中央集权的大一统国家,这对中国来讲是需要的。但是仅仅靠“秦制”也不能很好的治国平天下,所以必须发挥“周制”的民本主义和分权因素。在中国历史上,凡是“周制”“秦制”结合较好、较为均衡的时候,就是一个相对政治清明、国家安泰的时候。当然也有一些外部条件的制约,比如游牧民族的入侵是不是能抵御得住。到了近代,西方现代政治文明开始影响我们,在“周制”“秦制”之外,还要加上“西制”。我们是在这样一个很丰富的,或者说是很复杂的基础上创造我们今天的政治文明。如果这样来看,可能会比较清楚一些。

记者:中国文化有很强的政治性,而且它的影响一直持续到现在,比如我们中国人今天还是以做官为最大的光荣。

冯天瑜:是这样的。中国在官员的选拔上颇有优长,比较早从贵族政治过渡到官僚政治,从春秋战国时期开始突破贵族政治的桎梏,到秦汉已经是官僚政治占据主导地位。官僚与贵族的根本差别就在于,贵族是世袭的,他不靠自己的本事就能当官,而官僚是由中央集权的政府,通过一定的方式,如汉代选举制、隋唐以降的科举考试,从民众中选拔出来的。从总体上看,官僚政治比贵族政治先进一些,贵族政治不仅会带来特权的固定化,而且会消弭行政效率。为什么中国能够创造世界上特别辉煌的古代文明,为什么我们可以修长城、开大运河、编《永乐大典》、《四库全书》、派出郑和率领当时世界上最庞大的舰队下西洋,就是因为中国是一个大一统的国家,而这个大一统的国家是通过中央集权下的官僚来统治的,不是通过割据贵族来统治的。

但是在中国的官僚政治体制下,官员的地位太高,处于社会的决定性地位,特权油然而生,社会形成“官本位”的观念。做官与否、官阶高下成了衡量一个人社会地位和人生价值的标准。大家都把做官看成是无上的尊荣,热衷攀附和崇拜权力,社会地位及权利配置均套用行政级别。你看我们今天有“科级道士”“处级和尚”“部级校长”之类的设置,这就是“官本位”传统的影响和张大。

我还想谈一下这种体制对我们教育的影响。中国人喜欢讲“学而优则仕”。科举制度问世后,通过科举考试走上仕途被称为“正途”,其他的都不是正途。虽然科举考试只能录取很少读书人,但它是整个社会的指挥棒,没有文化的老百姓,也希望自己的子弟刻苦攻读,这样才能“朝为田舍郎,暮登天子堂”。通过读书攀登到社会的上层,这是中国人非常强劲的一个传统。这个传统的好处是重视教育,但这种教育培养出来的人,在思维方式上特别功利,现在社会上出现的很多问题,都跟这个有关。

记者:官员与商人这两种身份很容易纠结在一起,形成您说的“官商旋转门”,您认为怎样才能破解这一旋转门?

冯天瑜:“官商旋转门”就是权力与财富的交换通道,官员以公权赢得私财,这是产生腐败的一个重要根源。典型的例子就是和珅,嘉庆皇帝抄他家的时候,一共把他的家产编了109号,前26号估价就有两亿多两白银。和珅是“依贵得富”,还有人是“由富而贵”,比如伍秉鉴这个人,他是广东十三行怡和行的行主,鸦片战争爆发前,他的家产达2600万银元,相当于清政府半年的财政收入,他捐巨资换三品顶戴。

“官商旋转门”古今中外都有。今天我们要破解它,德治当然是一个办法,但是对于已经进入官员队伍中的人,他们的世界观、人生观、价值观基本上已经定型了,光靠道德教化是不行的,还是要靠制度。我们应该很认真的系统研究古今中西都有哪些经验可供我们借鉴,中国古代在监督官员方面有很多方法,西方因为进入现代文明的时间比我们久,积累了不少用民主与法治防止官员贪腐的方法。我觉得今后中国最根本的两个问题,一是经济发展,一是政治清明,要想比较好的解决这两个问题,非破解富贵结合、富贵转化的“官商旋转门”不可。

从政为官,目标是为国为民建功立业,而不是借官位发财。我们的制度应当把“升官”为“发财”的人从官员队伍中清除出去。

对中国文化的现代价值,我是谨慎乐观的

记者:现在复兴中华传统文化已经成为一种潮流,对此您怎么看?

冯天瑜:总的看法是,对传统文化须加辨析,要取其精华,去其糟粕。全盘推倒和照单全收都是不对的。中国有很多问题的解决,有赖优秀传统的弘扬,但并非是传统文化的简单招回,而需要创造性的劳作,包括古今转换和中西涵化。

记者:您研究过中华元典精神,能否简单解释何为元典精神?中华元典精神对今天发展我们自己的文化有什么作用?

冯天瑜:元典这个词是自创的,现在已经被普遍采用了。我把元典定义为具有深刻而广阔的原创性内涵,又在某一文明民族的历史上长期发挥精神支柱作用的经典。在人类文明的轴心时代,也就是公元前6世纪前后的几百年间,人类几个重要的文明民族都各自独立创制了自己的元典和元典精神,比如希伯来《圣经》,印度《吠陀经》,希腊群哲论著,中国“五经”及诸子书等。这是人类精神的一个轴心,后来就绕着它进一步运行发展。

人类文明的发展,有一个否定之否定的过程。元典精神是综合的精神,它用整体的思维来看人与自然的关系、人与人的关系。后来人类走向近代文明,分析—实证思维占了主导,造就了工业文明,工业文明取得巨大成就,同时也积累了很多问题,我们今天把它叫做“现代病”。在很大程度上,我们今天要借助在轴心时代产生的元典精神,尤其是讲求人与自然、人与人之间“合和融通”的精神,来克服现代病。

记者:现在有很多人倡导读经,但读《三字经》《弟子规》这类蒙学经典的人多,读《论语》《孟子》《老子》《庄子》这类元典的人少。

冯天瑜:千万不要把蒙学书当成元典来读。它是博大精深的中国文化末梢的东西。我不是说它不好,它通俗表述了中国文化的某些精髓,比如《三字经》开篇就说“人之初,性本善”,这是思孟学派的主张,但是如果我们把人性论简单地理解为性本善,这也有很大的偏颇。黑格尔认为,从某种意义上来说,性恶论比性善论更深刻。人在追求基本欲望的满足时,一定有排他性、竞争性,这就是恶。正像恩格斯所说的,恶是历史进步的一个重要杠杆,没有恶这一杠杆,人类很多文明形态发展不起来。我并不主张性恶论比性善论更高明,但如果我们仅仅只记住“人之初,性本善”,是解释不了人类文明很多复杂现象的。

另外,中国儒学后来是以思孟学派为主流,但不要忘了还有孙荀学派。荀子就强调人性本恶,但他不是鼓吹恶,善是要通过“伪”也就是人为来做到的。荀子最后落脚到要对人进行道德教化,引导人们向善,这是很好的思想。仅就人性论而言,性善论与性恶论都有深刻的内涵,我们不能将两者决然分开来看,也不能只讲一面,不讲另一面。

记者:请分享一下您读元典的经验。

冯天瑜:我的读书经验,不足为训。就知识系统形成而言,并不是从读元典发蒙的,而是少年时代从泛览古今中外文学名著和史地书开始的,故学博而欠深。至大学二三年级的时候,我父亲刚摘“右派”帽子,心情稍微宽松一点,几个寒暑假给我讲解《论语》《孟子》和《史记》。父亲手不持书,不仅能背诵经文,还对各种疏注信手拈来,并联系古今史事,评析议论,我边听边记,偶尔问些问题。我是在父亲的指导下开始阅读经典的。若论元典,我比较熟悉以上三书,有此基本,其他古典读来就不是太困难。以自己的体会提点建议:如果想在经典方面有一定的素养,还是要精读一经,再旁及其他经典。而对经典的理解必需广博的文史知识,故少时十年的泛览中外文学名著和史地书是大有裨益的。

记者:中华文化经历了很多苦难,尤其在近代,对它的质疑与批判很多,但中华文化没有消亡。您认为是什么让中华文化有如此强大的生命力?

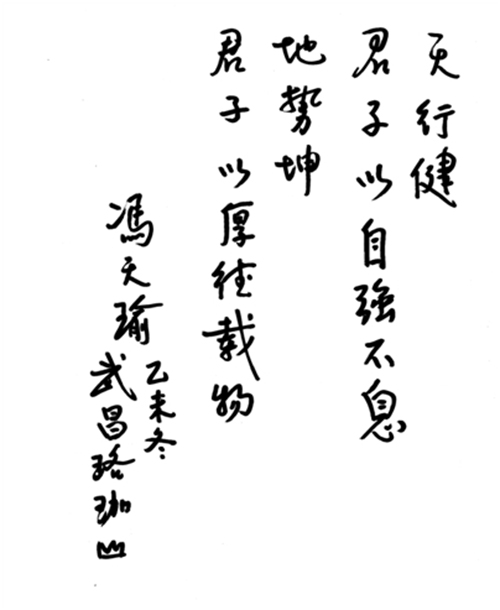

冯天瑜:中华文化是全球第一代原生文化里非常少见的没有中绝而且至今还充满活力的文化。我觉得就它本身的精神而言,有两层精义最重要,一个是自强不息,永远奋力前行;一个是厚德载物,包容万象,异文化(如古之佛学,今之西学)来了之后,虽然也发生冲突,但中华文化能够接纳消化,以壮大自身,这是它能长期延续的原因。

另外,中国很早就形成了民族共同体,这点非常重要。苏联解体除了政治经济制度及意识形态方面的因素外,很重要的一点就是从沙俄到苏联没有形成民族共同体。中国不是这样,自古既讲“华夷之辨”更讲“华夷融会”,自周秦以来,走向同文同种的大民族共同体,而且有同一的伦理道德,比如说仁义礼智信等等。但这个共同体要有多元的活力,费孝通说中华民族是多元一体的,这个提法比较符合实际,也比较有利于中国的发展。

我对中国的发展前景,包括中国文化的现代转换,持谨慎乐观的态度。所谓“乐观”,因其有希望、有前途。所谓“谨慎”,因为面临困局和挑战甚多,我们要前进,但不能急于求成,要有耐性,坚忍不拔,持之以恒。(记者 易舜)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>