评童中焘 “映道:童中焘中国画笔墨传习展”书面发言(组图)

发布时间:2021-12-21 14:40 | 来源:央视网 2021年12月18日 11:11 | 查看:473次

寒 碧

我讲两点:一个是规定议题,即关于“笔墨”或“笔墨表现”。另一个是我有会心的童先生,我能看到而非必真确的这个人,包括对其创作路径和艺术成就的个人感悟。

这一辈国画家中,童先生比较特殊,关系于他的讨论,困难在找到契合。“好学深思,心知其意。”童先生喜史迁,多次引这句话,当不是随便说的。他的艺术创作、包括学术研究,也包括这次“笔墨表现”的议题设定,我们能否“心知其意”、或者可否少生误解,我个人并不是很有把握。童先生崖岸很高峻,实情是精神太孤独,又是老派知识人作风,同意即点头,不喜则摇首,往往真知灼见,就在沉默之中,需要会其微旨。有时我从网络上看到他不得已接受的访问,有文字,有视频,都讲文化价值或普遍公设:“继承之道创新之路”、“传统之深笔墨之高”、“中国是这样西方是那样”之类,给人以“老古板”的抱守印象,甚至是立场占位、结论优先的大放厥词。我就提醒自己,设法“会心微旨”,这个“微旨”的运思独成,在于不同的积工累力,或曰透彻的实践智慧。也就是说,童先生所讲的这个“笔墨”“传统”,和我所知的这个“笔墨”“传统”,其深浅、高低、宏隘,相距不可以道里计,首先应该用心较分寸,然后知道自己差得远。这也牵涉所谓的“老派知识人”作风,他骨子里其实很谦逊,仰心企意于老前辈,特别不情愿谈自己。我曾把他拉去建德江畔,胥口古渡聊了数日,交谈中反复问他的笔墨自得,可他根本不理会,大谈黄子久,不然黄宾虹;又问他对自己的哪些作品最满意,答曰潘天寿某画某字特别好。每次谈话绝无例外,保证做到答非所问。他是警惕抬高自己,贵文德而贱文弊,想想章实斋所议文教,前辈们都是这个样子,我就不再难为他了。

昔贤讲“学问一道,师友为急。”这个“急”,不是紧迫,而指紧密,刘熙推音谓“及”:“操切之使相逮及”,就是切合、相得、重视。童先生与我相逮及,即“师友为急”的忘年交,假如用故事打比方,有点像稼轩视岳珂。有朋友不解其故,说童先生难接触,很“刚”,很“倔”,很“傲”,很固执已见;你也不是什么省油的灯,而且你们对艺术的看法并不是同视角的,在一起难道不争吵吗?这种观察疑问,不是没有理由,只是浮于表面。我们是不可能不争吵的,彼此也不会留情面的,比如他一再痛击我对当代艺术尤其当代水墨的关注,我编《诗书画》杂志,沒听他怎么表扬,印象最深的一句话,就是“你发的画太差了!”而对他关于“中国是这样、西方是那样”的宣导,我认为是本质化的决定论,会压制反思性的抗拒力,也根本不赞成这个思路。类似的争吵很多,却不涉俗情俗礼,而只重“学问一道”,他会长留辩难馀地,既不倔也不傲,主见而非执见,反倒见出宽和。我看他书序谈及“离合变通”,就想到《易》教所谓“刚柔立本”,刚柔立本即性命为经,离合变通则因时顺理,童先生是服于理的。他还有很“柔”的一面,这一点我稍后再讲。

关于“笔墨表现”。童先生这部专书,取名《中国画笔墨的实践与思考》,甚好,朴落,比“表现”宽大。他不是沒有理论化的企图,应该是意识到了理论性的困难、著述的困难和阅读的困难,干脆讲经验感受,能具体嘉惠读者,有些问题他谈得很透,若专于理论推演,就可能隔靴搔痒。他这个展题也是深思熟虑的,“映道”和“笔墨传习”,有大判断,有小结裹,就把授受、教化、创作、研究等贯穿了,这在时下出书和展览一哄成醉的风气里,体现为持之有故、望之俨若、近之蔼如的正气与实在、理智和清醒。

我和童先生曾就笔墨这个议题对话无数,潘天寿纪念馆召集的多次讨论也都参与了,这次尽量阔略,不想无谓重复。除研究上的一个症结,也没有新的发现理解。

所谓“笔墨表现”,要在“修养呈现”,或曰“人格示现”,我视为珍贵的文运承担,希有深入的学术研究,尽可能专门,不可以窄化,故推为思想文化史学课题。不过这个课题很难做,乏人才,要求高:要有笔墨真知,兼具经史素养,必也现实关切。易言即深化的讨源性能力、或推大的构架性议证,尤其这个所谓“表现”,目前看来特别要紧,仿佛不谈表现就不成艺术,当然这个词汇在古人沒有,它是中西语文混杂生成的一个术语,就意味着除了根源究讨构架议证,要有中西语文交通的历史了解,并有接对当前艺术实践或者创作生态的观察力乃至出发点,说白了就是研究和创作的一而二、二而一,这方面童先生他自己做得很好,但还沒有达成理论化的升华。倒是潘公凯先生有这个志趣,已经在复旦专门立项,差不多两年了吧?究不知进展如何,前日他发给我一个ppt文件,题目叫《笔墨研究的方法论思考》,是和张祥龙线上对话的提纲附表格,我仔细看了,就暗自佩服,虽说这个提纲稍简略,但他往理论化的方向走,基本意图很明确,这就非常了不起。可是我也感到了其中困难,就给潘先生打电话询问,是不是有个团队做,一个人怕要累垮的。他这种努力目标很大,好几关都是自找麻烦,还不像搞中哲搞国学那伙人,把古典思想换成现代陈述,这伙人虽然也会遭遇困难,但毕竟是文字对应文字,而且西方哲学、理论、史法,包括西方的东方学、中国学,都很成熟了,也有征验了,汉语翻译这一块,学科建设这一块,几乎是一网打尽引入,词汇量很大,灵活性也高,二十个里面选出一个来,马马虎虎也能对应上。但是笔墨研究就不然了,前提是文字对应图像,词汇太少了,而且也不准。理论化的基础就是术语和概念的丰富与肯定,现象学的描述类多搞不定的涂抹及囫囵。因为隔着电话,不比促膝交谈,我就和潘老师商订,待疫情风声缓了,再聚谈仔细研究。总之这个课题的麻烦不一其端,潘老师在方法论上的思考也就特别关键,但是怎能落实,那要很花气力。走中国古代画论和西方现代理论结合的路子,就是美院史论系做了多少年的工作,现在看来依然肤浅,或曰牵强,尚在通与不通之间。我想至少有一个问题不能回避:就是笔墨概念的境域生成,还是经史子集的整全结构。就以古代画论研究为例,四九后都是单独提出来做,再借镜或套用于西式新学理,即所谓的美学或文艺学,势所固至会有一些成果,危险在于消解基本真际。问题就在概念是怎么提出来的?或术语是如何对应上的?其方法颇可疑。关键是能不能放回去检验?在逻辑上通消息?这种情况笼统说来可归“道术为天下裂”,势强于道,格式为要,学术工业愈分愈细,形成一种破碎科研,无力深入概念生成的历史境域,或有意略过经史筑基的道艺前提,这可能是童先生所以大感孤独而自高崖岸的心理症,也映发了潘先生抛下他很重要的《中国现代美术之路》不再做,很可惜的;非要一个人跑到复旦来撑住“笔墨”这个项目的责任感,很困难的。

和潘先生通电话,我提到了郎绍君。为什么要提郎先生?因为能讲清“笔墨”这件事,也包括讲清童中焘这个人,我心目中可以信任的论者,就是潘先生和郎先生两位,郎先生对笔墨这个课题的讨论是从吴昌石齐白石黄宾虹潘天寿开始,当然是先往上溯,晋唐宋元吃得很透;贵在他能向下开,比如对李可染的研究,就做得非常充分,而童先生的艺术历程,吴齐黄潘四家之外,李的作用可能更深。我想郎先生这种眼光格局、沉思真受,会比较客观,或相对确切,有能力把童先生放在一个合适的脉络和位置上来把握。而潘先生呢,不用说就更合适,他和童先生,一位寿者哲嗣,一位寿者高徒,两人多年故交,亦曾工作同事,现在又专力于笔墨研究,假如我们紧紧抓住他们不放,电话采访也好,视频会议也好,多几个回合,让他们谈透,会有的放矢,就不至像一般的讨论那样凌空蹈虚。

而童先生最忌凌空蹈虚,不惟是看重实践智慧。我和他往来多年,这感受太强烈了,苏轼所言“直道独立当世”、“耿然秋霜夏日”,他是为王禹偁画像题赞,可迻为童中焘神貌写真。童先生是有严格要求的人,总希望事情真切确然,真切确然的对待义,不一定就是讲假话,很可能就是错解了,说不到点儿上,或看不出门道。因为这里涉及的问题丛杂,不深入把握、无清晰区分,徒为造效果,终是糊涂账。比如我们可以随喜去做很一般的讨论,冀望提示归总艺术家的声华或成就,但像童先生这种人物,现如今真不多了,也可以说是没有了,他不怎么愿意听这些,吹捧他弄不好撞枪口。我前曾和央美雕塑系主任张伟感慨,也和童先生两个不错的徒孙方勇和陈智安谈及,特别嘱咐方陈辈,童先生太重要了,太珍贵了,你们要多去陪他,不惟是学画,而得其风骨,国画界沒有几个了,如此矜重,应该贡着。那时钱绍武先生刚过世,张伟是钱先生博士,我就说,钱先生和童先生差不多是一辈人,那辈人的气类和处境,到今天已然反过来了。这话乍听起来不知何许,我真实感受和意思则是:那辈人中搞油画搞雕塑的作者身上,多多少少都有些习气,在庙堂与江湖间穿梭,身心上不太宁静。搞国画的则显得很纯粹,尤其是潘天寿这些学生,就以童中焘作为代表,你在他身上看不到一点儿江湖气,就是真挚、孤介、自尊,甚至显得“不近人情”,这里所谓“不近人情”,易言就是“与俗相远”,物议云云“很倔很傲”,反而证明污世自洁。其实这是中国画家里面殊为高贵的士学传统的一个真脉,就由潘天寿这种人物仰继俯待的道德治行传下来,传到童中焘,依然不改步。这也是我特别敬重他的首因、前提,然后才要说到他的绘画、笔墨、园林、山水。我说现在的风会处境是反过来了,指更年轻的一辈再往下,搞油画雕塑的多能专于术业,也有眼光格局,搞国画的则身上的习气转而重,广东那边有个“水墨佬”的说法儿,当然是瞧不起的一种口角,也不是说这些人画得多么多么差,而是说这种“士学传统”或“斯文正脉”的基本价值缺略了,不用说“士人”了,连“文人”都谈不上。我们看童先生读的那些书,思考的那些问题,今天的“水墨佬”们大抵不会关注。所以就尝感叹:国画界童先生的存在,毫无疑问就是鲁殿灵光。

但这并不是说国画界一无是处。现在我们对传统和西方的信息占据包括材料理解都较过去更丰富,更灵活,也更深入了,童先生就在这个大的氛围里,他有孤往独至的坚持和抗拒,但都不是表面化的,就是忌于贴标签的,比如他总讲传统文化如何,于是就认为他自我作古,那就离题万里了。他的作品很清新,固有古人之精义,可是他有发创,规避成法习套,讲学理就承斯文真脉,一下笔即关个人心性,像冰蚕抽丝,步步为营,而制义森严,用心良苦,道义灵情,反复得中。他是入古的,也是崭新的。

就是说靠观念立场的简单对照,很难进入客观、公允的现实关切包括历史情境里,来贴切感受或准确分析童先生这类艺术家。我在想他最出成果的那些年,差不多五十几岁的时间段,他思考了哪些问题、解決了哪些问题?这些问题于今价值何在?或于现代中国艺术史上价值何在?这都要弄清楚,不要搞大叙事。我想由潘馆来做这么好的项目,有当于微观史的一个“实在”,就要沉下心来,就要深挖细究。我强调不要去搞大叙事,是针对共识性的俗谛看问题,就是以童中焘为例子,讲一番正确大道理:“坚持笔墨传统”、“文化价值自信”之类,这不对吗?也没有错,却很空洞,更不公平。黑格尔那个三段论特别好,从普遍性到特殊性到个人性,愈具体愈鲜活愈真切。假如我们把这个倔老头儿一下子塞进了“普遍”,那么他这个具体的人、具体的作品,就不存在了,或淹没掉了。尤其“笔墨”与“人格”,这个提法要小心,小心“修辞性”,或曰“脸谱化”。总之这种大的叙述模套,说来说去就是不动脑筋,即此把童先生举得很高,最后什么问题也说明不了,既不严肃,又不实在,亦不对榫,更不是真实的童中焘。

郎绍君对五六十年代国画界那段历史作过专门研究,我在北京的时候,偶尔到他家聊天,也顺便就此请教,感到他非常熟悉。五六十年代那批人物,其实在旧学上都不外行,因为他们随晚近民国的历史进程过渡下来,一方面遇欧风美雨之激荡,一方面逢整理国故之机运,故那批人的身心才调,呈一种很特殊的声情气质,这个气质在童先生身上传递了,先不要讲绘画,你看他写的字,就说那个味道,真是接上气了。

展览材料里提示童先生的一段话:“我们的老先生们,心中都有一种理想。高尚的人格修养、对生命境界的毕生追求, 贯穿在他们为人为学为师的全过程中。他们的人品画品如山高水长,风规自远。”我想童先生这种深刻感慨,还要回到当时的境域领会,若不然将滤掉故实微想,只简化成一般结论主张。彼时“为人为学为师”、“人品画品风规”,还是每个具体的人物在具体的情境里真切、在选择的路径上展现,潘天寿和徐悲鸿都有理想、也各有境界,但差距极大,乃无可统合。这几天我一直琢磨这些事情,很惭愧没有仔细研究这段历史,沒去蒐采材料,只是观其大略,直觉一个方向,陈述也是粗线条,概括未必很有力:五六十年代那批人物,他们遭逢的真正困难,除了政权体制更迭,意识形态镇治,其实更集中更具体的问题还是顺着“古今之变”、既从旧传统思想到近现代价值的移易延续下来的,说到底还就是国画和西画的一个结合或离合的问题。我们随郎先生研究的通道进阶回过头来看,会发现除了沿缘“笔墨传统”这个正脉深耕细耘借古开今的二三子、像齐白石黄宾虹潘天寿之外,确实存在着另外一条强势线索,就是徐悲鸿归化引领的观念统绪,这个统绪声势之大影响之力,潘天寿时起时落抗衡一下,乃在他太高,等于一座山,别人搬不动;但他的抗衡之所以时起时落,就因为在整体风会包括个人境遇上,徐先生这个统绪还是压倒性的,尽管他在笔墨实践包括学术理解上不是潘天寿对手。徐先生没有断然抛离笔墨,但他对笔墨的掌握还是服务于造型,这是个暗暗冲突,撕扯为明明裂隙。而占位于徐先生这个统绪,又和宾翁寿者殊有些关联,并且稳扎稳打做出了成绩,即在中西形式转换上确实比较成功,在山水、园林、笔墨、对象上开了局面,同时又弥缝了冲突和裂隙的一个关键人物,就是李可染先生。傅抱石属于另类,他还是凭借个人的感觉和不羁的才情在做,李可染则是非常理性的,考虑得极清楚,方向上很明确,我们且抛开“山水”和“江山”、“红画”及“黑画”这类政制权力迎迓或者意识形态栽脏不谈,李先生真是实打实在研究这个笔墨形式和具体的写实、写生、景物、对象之间的关系处理,中法西法打进打出,深思大力苦战不挠,两条脉胳如其大通,这个贡献独一无二。

我在想李可染如此一种路径、成就,童中焘当时应该看得特别分明。他是潘天寿高徒,具法于顾坤伯,助教于陆俨少,身心学养得其化育,思想方法大抵成型。可是他入眼上手的效法点,或可称锚定抗手的入林人,既不从潘天寿,也不是陆俨少,而力追李可染,意不在步趋,乃期于云龙,至少在园林上,他有所超步了。这种选择非常奇异,颇见他的个性自明,我想就此申说具体,推明其人所历之境。

李可染五六十年代画过一批园林,就园林这个题材比类,应该说他当时画得最好。“最好”怎么讲?落实在哪里?其实就是笔墨和景物的关系贴合,或曰语言与对象的恰当匹配。我们可以对照他和关良、傳抱石到东欧画的风景,一比就知其上手不是很顺,关、傅的作品明显高出一筹。这究为何种原因所致?就要说到笔墨语言问题。关、傅的初意并不在笔墨,他们是求跳脱,要赤膊撘架子,不背历史包袱,直取画面生动。而李可染绝对重视笔墨,且一上手就有自然反应,这使他面临一个困难,即笔墨和对象如何融贯?这个对象不是中国园林,而是东欧古堡,用笔墨成法去画东欧古堡,当然有形式阈限,初涉也无多经验,他是楞套上去的,故稍稍显得僵硬,感觉在用力拼湊,尽管拼湊得不赖。顺便解释一下,我不是说用笔墨就不能画古堡,而是说熟练的笔墨语言和陌生的景物写实贴合,这需要有权度,当时是新问题,并没有解决好。这就回过头来说他所画的园林,应该和古堡差不多同一时期,那就一点问题都没有,反而画得极出色。若允许抛开复杂的因素简单归纳,只能说园林这个对象更适合笔墨这种语言,两者的结合特别自然通畅。非要去画古堡,确实显得吃力。

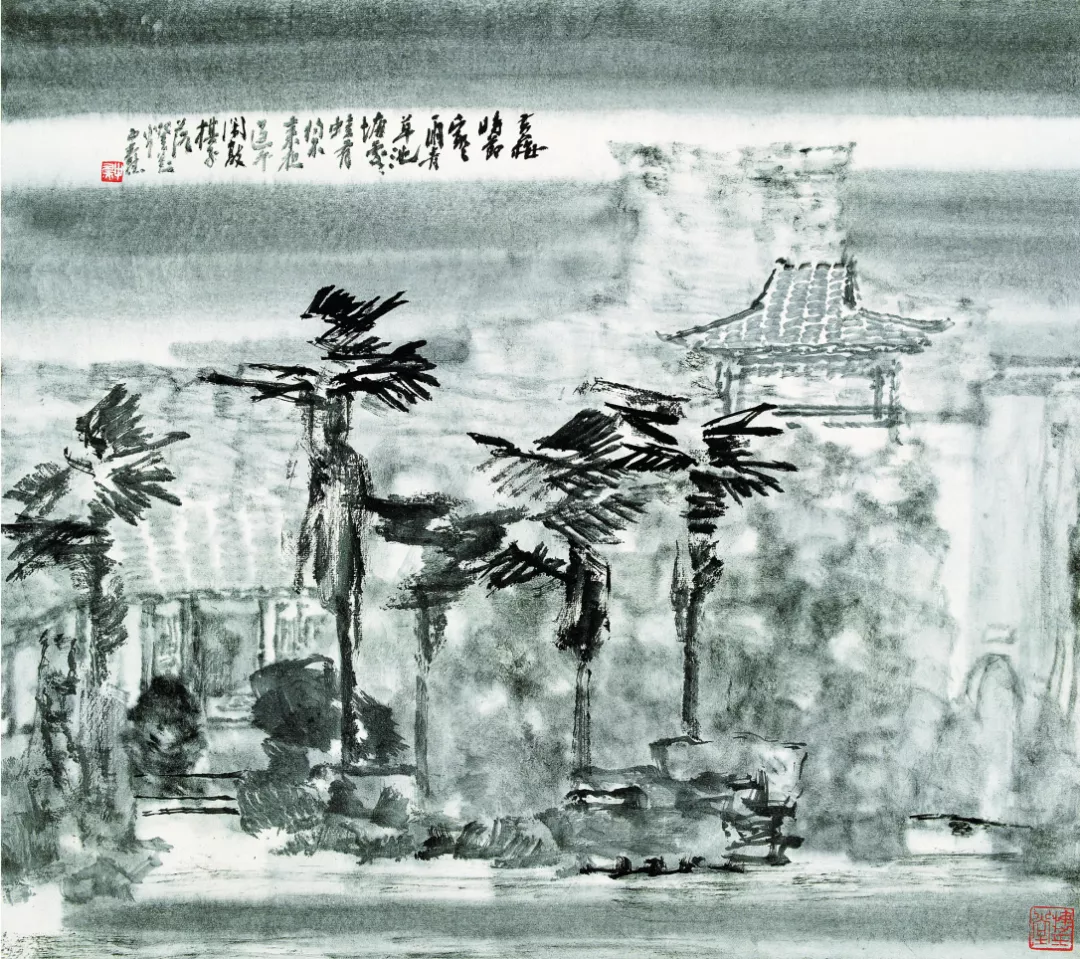

《翠幄》 88cm×67cm 1989

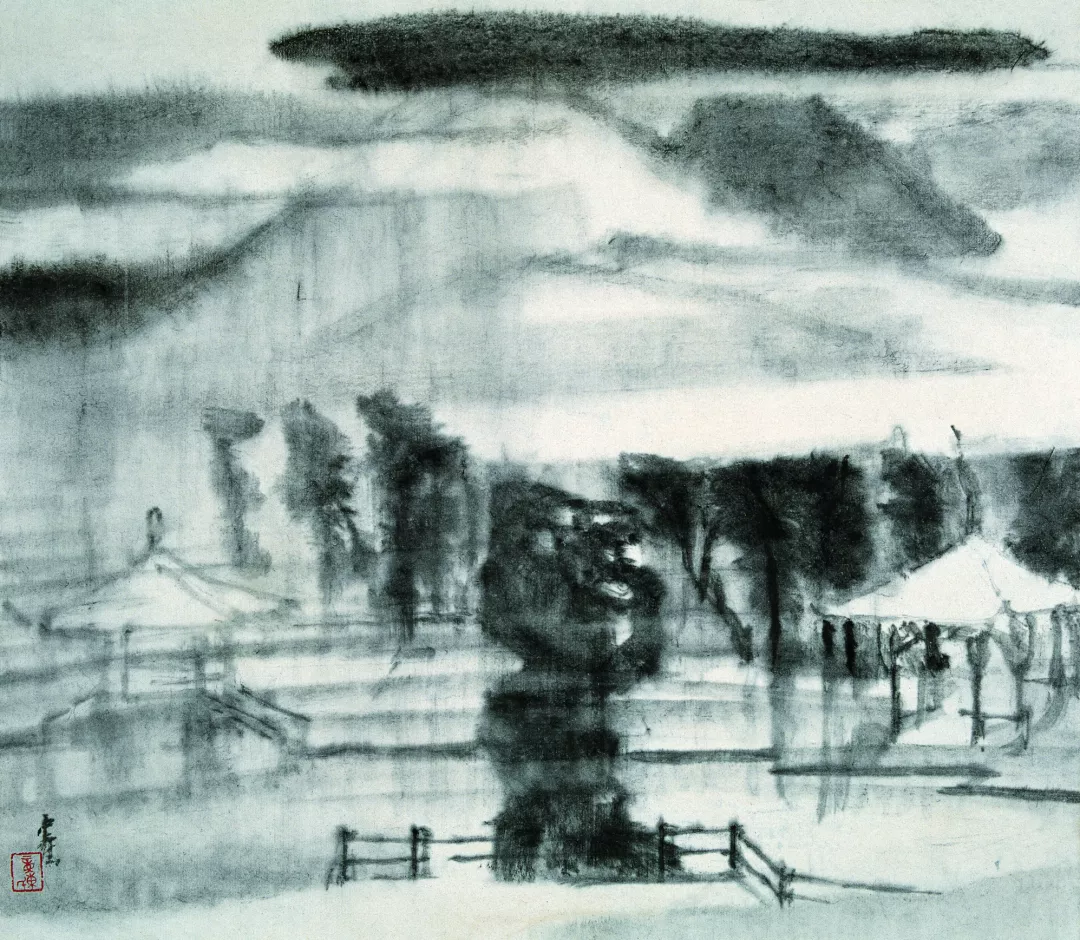

《深圳印象》 57cm×50cm 1993

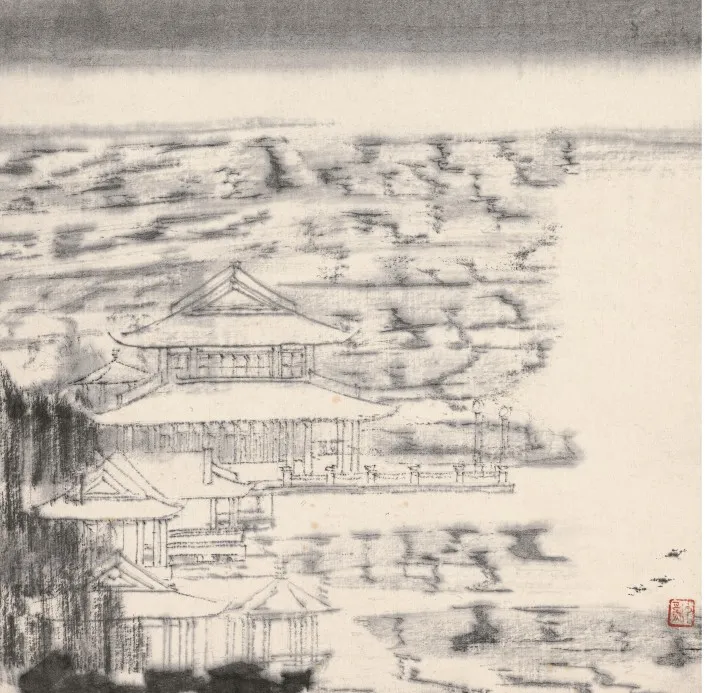

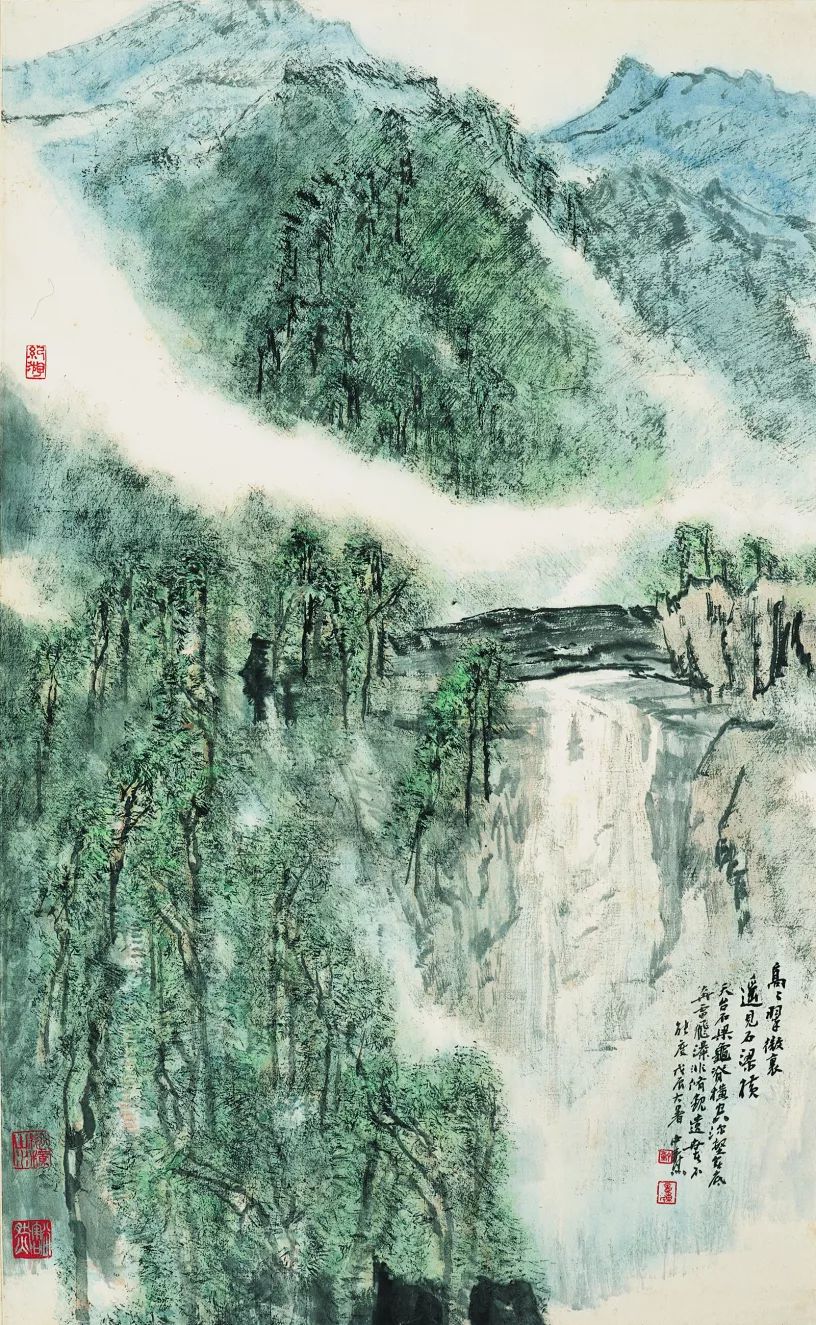

这就说到童先生后起者胜的园林创作,宜定位为李可染以还的一个高峰。他是把个人的思考和感受都画进去了,同时把个人的心性与灵情都画出来了,一方面典雅,一方面韶秀,一方面谨重,一方面空灵,一方面体物,一方面抒情。我在想童先生这个园林何以如此精彩,以七、八十年代的一批作为代表,实即是李可染那个途程的一个改观,或者说同一路向的一个延展,他这种改观和延展,其主要优长贡献,浑言于三个方面:

第一,“从来多古意,可以赋新诗。”以少陵此联概括,应该讲妙合无垠。就和李可染相比,不能说谁高谁低,童中焘明显强化了诗性诗意,或者叫情味、意绪、风怀,我前面讲他有很“柔”的一面,在这些园林作品里可以找到对应。这也涉及了常言“人格画品”问题的恰当理解和体贴觉受,我们不能仅仅视其外仪很倔,很方正,很持重,这出于他生长旧门的家教,古人叫“世有法守、行义立身、习成其性”,又因为追随潘天寿先生,开明“文心士气”,拟兼“儒林”“文苑”。在昔史家以“道”归“儒林”、“艺”当“文苑”,这是有殊别的,也是讲高下的,可是我们看吴汝纶《记写本尚书后》:“道与文故并至,下此则偏胜焉、少衰焉。”这其实是明清以下文运屡变、晚近结穴开导正学的价值同享,“士学”与“文艺”确然为互补,共有的人文高阶绝对是一个,文人都重经史,士流雅好词章,角色感似不分明了。我读姚莹《中复堂集》,注意到《与张阮林论家学书》,申说其从祖姚惜抱诗文鸣海内,而曾祖姚薑坞之学晦不章,他就为之董理成集,备于史馆裁衡选政,可是入“儒林”还是入“文苑”呢?这在明清以前没得选择,其身分界限,乃显著区隔。到姚莹时好像费斟酌了,以文心与士气两相合了。当然他还是盼入“儒林”,因为“文苑”还在“儒林”之下。这个情况也能说明,身专“文艺”之名,世论心有未甘,故那时常见的论调,除了“道与文故并至”,还有“道与艺为一体”,所谓“道艺论”,由此得臻极。其实童先生是沿着这条线索下来的,你看他这个书名,主题先说“映道”,副题才见“国画”,自叙中又反复讲“中国画传承之道”、“中国画创新之道”,其开宗明义第一句:“中国画艺术表现终极目的是体道、悟道、行道,表现道的精神 。”这不是吐辞为经吗?当然是推本进道了, 言绘画就是行道,即儒林士学精义,现如今多数画家都不讲了,并那时的李可染也是不讲的。我说他是老派知识人,就因这种道艺之持守。

第二,可是我们不能村学究,言道就表示毁情灵,原来这“情”与“道”的紧张,本就是书呆子的夸大,所以童先生虽曰屡言“道”,我们绝不能就此放过“情”,童先生深心处是极有情的,骨子里甚至还是很浪漫的,你看他画的《听雨》、《听秋》、《云起》、《翠幄》、《一湖寒玉》、《庭院深深》、《与谁同坐》等,都是云情烟想,意园神楼,水愁山怅,雨凄迷而风沉醉,江东去而月西下 就属于典型的诗心体物,只不过其行为外仪被这个“行道”标示着 ,乃大似龚定庵所谓“只容心里贮浓春。”当然他还是把道之力与情之韵调适了,借此平添古意,使之绵渺深沉,不只在园林上,也在山水上,包括界画上,就是沈石田往上,明四家、元四家再到宋画,真际深蕴提练化合,但又躲避现成符号,力于写生使之觧活。所以他的古意,苍茫而又爽朗,灵警兼得清润,往往沁人心脾,反而别启新机。更可贵的的是他不涉矜气,当然讲体正法严,从不是鼓弩为力,而长于虚实处理,实为体虚为用,不紧张不刻意,比李可染松弛了许多。

第三,先要说到这个展览。他长期保存的课业笔记,读书心得,信札图版,我说这是微观史的珍贵资料,你看看他身边都是什么人,或其人笼罩于什么氛围,童第周童第德不用说了,那是叔伯辈,潘天寿顾坤伯陆俨少沙孟海,那是师长辈,此外还有马一浮夏承焘陆微昭等学人哲匠,太多大家的影响,其堂庑不待费词。再回到国画这个“专业”门庭上,他就从来没有离开过潘天寿黄宾虹这两位巨人,他们的身心化育、道艺沉浸、文运承担、笔墨持守,正大标举,牢固夯实,这是筑基。于是他学问好、教养高、工力深,园林山水与古为新,辞章文论沉潜高明,等等,这些都很重要,但还不是孤诣。孤诣者,即独到,乃创造,这是最重要的,反而不被说到。

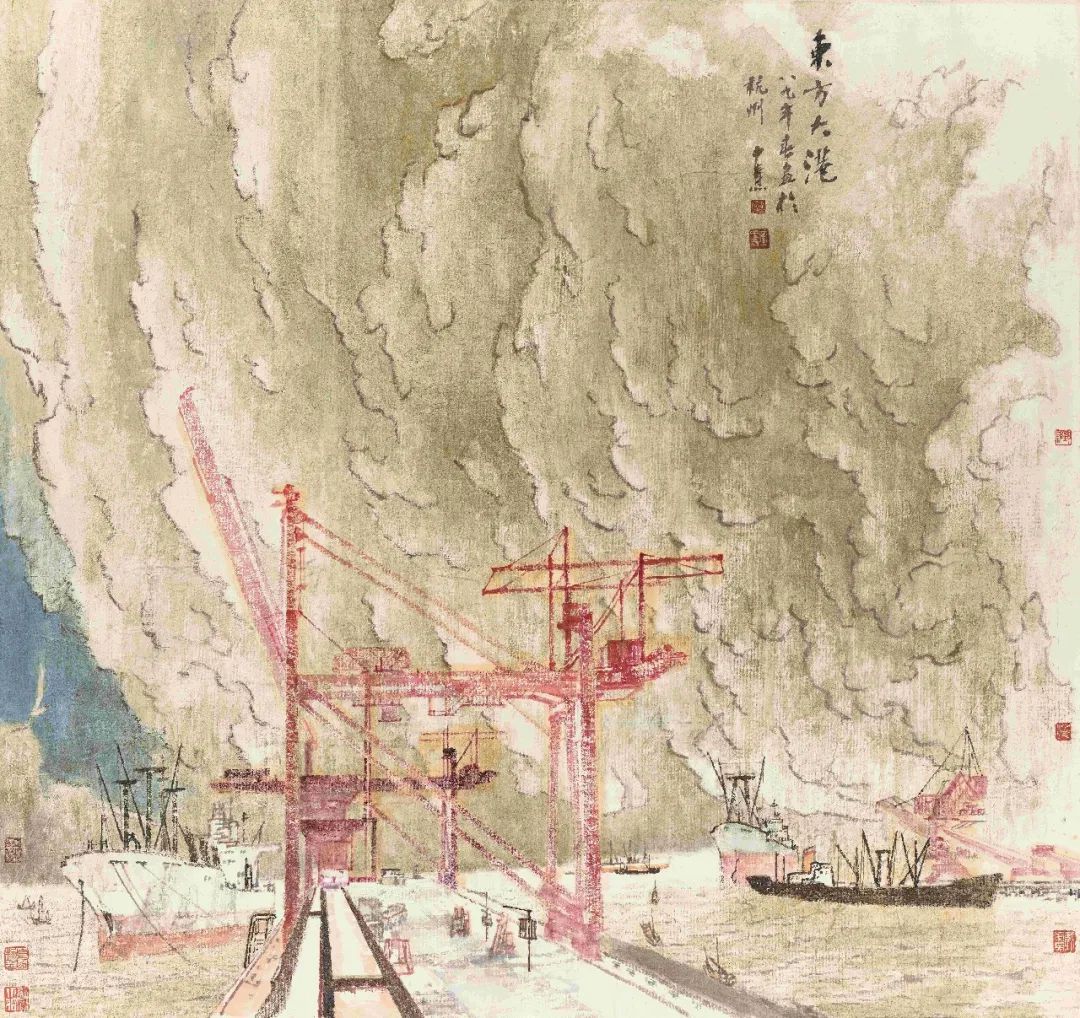

假如我们脱开历史氛围、特定脉络的曼衍,纯粹就艺术作品的创造推寻,那么童先生绝对具有唯一性、非可仿效袭而似、至今无人超越者,我以为当是所谓“城市山水”,即所画现代崇楼广厦,比如《深圳印象》,包括《东方大港》,这可比李可染画古堡困难多了。李可染画古堡其实还有问题,童先生写崇楼却是成功突破。我不知道童先生自己怎么看待这些作品,我们也没有就此深入交流过,前面已讲到了,他不肯谈自己,我就来贡真愚。最典型的那幅《深圳》,现藏深圳画院,可能秘不示人,当年由董小明严善錞主其事,把童先生请来当地创作的,这俩位都是高人,尤其严善錞,眼光上之上,这种作品到他那里,一定紧紧攥住不放。

“城市山水”非常打动人心,童先生的才情、工夫、修养、变通性、创造力,呈现尽致而不动声色,我不愿意用“表现”,“表现”还是太浅了,“呈现”才是自然的,“自然”也是化开行使,道养进于不知不觉,所以这里面涉及的一些问题,可能童先生自己也无多加意。

中国笔墨语言包括山水成法与西方写实绘画之间的结合,典型的就是李可染的这个办法,由不断拼接湊泊的摸索过程推进。为什么说画深圳高楼比东欧古堡还要困难呢?因为东欧古堡还有个特殊情调可供渲染,无论巴洛克还是洛可可,形貌变化很丰富,利于调动表现力。但是现代高楼没有这种种变化,无一例外都像立着的盒子,线条又极单调,只有横平竖直,一般水墨画家碰到这种情况,可以想像几乎无法处理,童先生肯于碰这个东西,是修养太高,而功夫太深,乃心里有底。他对宋人的界画有精深的研究和理解,种种实践完全硬碰硬,像《太和殿》画得那么好,堂堂正正,直造古贤,像《黄鹤楼》、《平湖秋月》,又怪怪奇奇,而形式精严。我为什么说童先生珍贵?因为对传统真的很懂,有几个像他这么懂的?掰手指头能数得过来,可是他当真停留在传统里了吗?只是个僵化守旧大放厥词的倔老头吗?当然不是,完全相反,他是在化古创新,在力行现代转换,只不是号尸观念那么简单,而是一点一画运作于实践,这一看就看得出来,就通过完美把控着笔墨和用色间的微妙关系,使如此一种单调乏味的横平竖直不刻露、有变化,这实在太难,故令人赞叹。不要说这种全新的现代建筑,即便是传统的楼阁宫殿,古人熟练掌握的界画,也是不易为之的,容易浅直板定的,也要靠那些大屋顶造效果,靠那些云水树石来化解。而童先生画现代建筑,实处理得更加高明,如借古人之说,一个是“应目会心类之成巧”,他是兼工带写化其笔墨;一个是“真思卓然不贵五彩”,他这个设色相当高级,体现为色墨自相乘除,色简淡而墨清透,故隐约见些色彩,整体呈为灰亮,又古雅又清新,又传统又现代。童先生喜欢讲“极高明而道中庸”,这样一件作品,就是绝佳例证,据于古,可视为严格意义上的院体画作品;依于今,则属于接引西方后的主题性创作,至从因时而变的历史动力上理解,则是中国传统笔墨语言与西方历史风景绘画的特殊结合,或者换个说法,他是有效地利用中国笔墨以接纳、融贯、内化了西方“风景”,这同时他也“外转”了,恢扩了,像Claude Lorrain那种强主题强事件强秩序,使笔墨形式近于理性、律于规则、制其随意,乃开张拓力,乃深沉聚力,弃去荒率信笔,远离遊衍墨戏。

童先生肯定为此花了很多心血,只可惜后来没有持续下去,一方面为大的环境所排斥,尤其到九十年代以后,世情已了无创作心境,个人努力固甚微,所以吃力不讨好。一方面则这种作品确实耗神,故不可能画得太多,太多还要考虑变体,就像音乐讲究变奏,一幅幅按这个主题延伸,怎样展开,怎样深化,怎样形成高潮,就要求精力特别丰沛,一消耗就要数年不停,曲终奏雅也不过几件,随着童先生年事日高,画到后来会极疲累,肯定就画不动了。

写完“画不动”三字之后,我就有“写不动”的感觉了,就现在这个时刻,一下子意倦神疲,足见我何等情绪化,稍触发就会有起落,想像间也要受影响。对童先生,对笔墨研究,对西法接引,对表现归宿,尚有诸多想法,期与知者深究,就到这里吧,异日再增删。祝贺并感谢童先生,给我们带来好展览,惜不能到场去研摩。疫情风声又吃紧了,例外状态日常化了,也无可奈何,就不管它了。童先生珍重,祷平安长寿。

寒碧.2021.11.23.辛丑十月十九.

《春风醉我上高楼》

《唐人诗意》

《明月清风》

《西湖烟雨》

《梨花院落近黄昏》

《细雨湿流光》

《龙井问茶》

《翠玲珑》

《此地多烟霞》

《平湖秋月》

《听雨》

《客来》

《石梁飞瀑》

《泰山图意》

《太和殿》

《东方大港》

发表评论

网友评论

查看所有评论>>