“我愿替你完成这金坚玉洁的信念” ——情书里的高君宇(4图)

发布时间:2021-05-21 12:00 | 来源:光明日报 2021年05月21日 13版 | 查看:10666次

北京陶然亭公园内高君宇、石评梅合塑像。

陶然亭公园内高君宇墓碑侧面,石评梅所撰之碑文:

我是宝剑,我是火花。

我愿生如闪电之耀亮,

我愿死如彗星之迅忽。

这是君宇生前自题像片的几句话,死后我替他刊在碑上。

君宇,我无力挽住你迅忽如彗星之生命,我只有把剩下的泪流到你坟头,直到我不能来看你的时候。

少年中国学会会员合影,后排右三系李大钊,后排左二系高君宇。

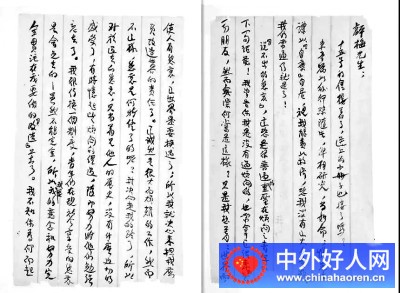

高君宇1923年4月16日给石评梅的信

高君宇是中国共产党早期领导人,同时他和女作家石评梅的爱情故事也已成传奇,不断被人忆起。《象牙戒指》这本薄薄的书,收录了高君宇写给恋人石评梅的书信。高君宇的信有一种魅力,从那些文字中可以直接感受到这位年轻人对革命、对爱情、对历史和未来的理解。虽然只有11封信,虽然已经过去了九十多年,这些信件依然宝贵。这些书信里,记下了一个年轻人对革命事业的坚定,对爱情的一往情深,对生和死的彻悟理解;这些信里,可以看到一个志向高远的坚定的马克思主义者,一个一往情深的爱人形象。

“我就决心来担我应负改造世界的责任了”

据庐隐的回忆,高君宇和石评梅第一次在同乡会上相见,是在1923年。也许他们早就应该相遇,因为高君宇是石评梅父亲的学生,见面之前他们彼此都已知道对方的存在。但是,阴差阳错,他们直到这一年才相见。这一年,石评梅从女高师毕业,在师大附中任体育教师,而高君宇也从北京大学卒业,在北大担任助教。

要从1919年说起。1919年,24岁的高君宇北大预科毕业,升入北京大学地质系学习,次年加入地质研究会,“务求以科学之精神,求地质之真理”。五四运动爆发时,高君宇是五四运动的积极参与者。1919年秋天,17岁的石评梅来到北京女子高等师范学校体育系就读。4年间,他们各自按自己的命运轨迹生活,各自有过情感际遇,各自在事业上努力精进,成为各自事业的佼佼者。

迄今我们所见到的第一封信,是高君宇于1923年4月16日发出的。在这封信里,他称她为“评梅先生”,很显然,这是他们交往的开始,并不是很熟悉。在这封信里,他向她坦陈了自己要改造世界的决心。

评梅先生:

十五号的信接着了,送上的小册子也接了吗?

来书嘱以后行踪随告,俾相研究,当如命;惟先生谦以“自弃”自居,视我能责如救济,恐我没有这大力量罢?我们常通信就是了!

“说不出的悲哀”,我恐是很普遍的重压在烦闷之青年的笔下一句话罢!我曾告你我是没有过烦闷的,也常拿这话来告一切朋友,然而实际何尝是这样?只是我想着:世界而使人有悲哀,这世界是要换过了;所以我就决心来担我应负改造世界的责任了。这诚然是很大而烦难的工作,然而不这样,悲哀是何时终了的呢?我决心走我的路了,所以,对于过去的悲哀,只当着是他人的历史,没有什么迫切的感受了,有时忆起些烦闷的经过,随即努力将他们勉强忘去了。我很信换一个制度,青年们在现社会享受的悲哀是会免去的——虽然不能完全,所以我要我的意念和努力完全贯注在我要做的“改造”上去了。

那一年的高君宇二十七岁,信里的他对世界和未来充满信心,有着坚定的改造世界的勇气。事实上,高君宇是坚定的革命者。认识石评梅之前,他已经是中共党员。高君宇年谱中记载,1920年,在李大钊指导下,高君宇和邓中夏等19名学生秘密组织了马克思学说研究会,这是我国最早研究和宣传马克思主义的团体。1922年1月,高君宇作为中共代表之一参加了共产国际在莫斯科举行的远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。5月,他到广州出席了中国社会主义青年团第一次全国代表大会,被选为团中央委员。7月,他出席了党的第二次全国代表大会,当选为中央委员。9月,党中央机关刊物《向导》正式出版,高君宇担任编辑兼记者。1923年2月,京汉铁路工人大罢工爆发,高君宇等受党的委派,领导长辛店工人同反动军阀进行了不屈不挠的斗争。

高君宇的这封信,便写于他领导长辛店工人斗争之后。也是在那封信里,君宇向评梅表达了祝愿,他希望她自信,“愿你自信:你是很有力的,一切的不满意将由你自己的力量破碎了!过渡的我们,很容易彷徨了,像失业者踯躅在道旁的无所归依了。但我们只是往前抢着走罢,我们抢上前去迎未来的文化罢!”在信的末尾,他的祝福语也是:“好了,祝你抢前去迎未来的文化罢!”

有坚定的信念,有对未来社会充满期待的畅想,是高君宇信中给人的印象。但他在信中很少提到自己革命工作所遇到的危险。石评梅在散文里曾经提到,高君宇有一天晚上乔装来看她。“半天他才告诉我杏坛已捕去了数人,他的住处现尚有游击队在等候着他。今夜是他冒了大险特别化装来告别我,今晚十一时他即乘火车逃逸。我病中骤然听见这消息,自然觉得突兀,而且这样狂风暴雨之夜,又来了这样奇异的来客。当时我心里很战栗恐怖,我的脸变成了苍白!他见我这样,竟强作出镇静的微笑,劝我不要怕,没要紧,他就是被捕去坐牢狱他也是不怕的,假如他怕就不做这项事业。”

这一场景似乎发生在1924年5月,高君宇年谱中提到,军警搜查高君宇在北京的住所,高君宇销毁党内文件后,乔装撤走。石评梅在回忆中还写到那晚两个人的分别,“到了九点半,他站起身要走,我留他多坐坐。他由日记本中写了一个Bovia递给我,他说我们以后通信因检查关系,我们彼此都另呼个名字;这个名字我最爱,所以赠给你,愿你永远保存着它。这时我强咽着泪,送他出了屋门,他几次阻拦我,病后的身躯要禁风雨,不准我出去,我只送他到了外间。我们都说了一句前途珍重努力的话,我一直望着他的颀影在黑暗的狂风暴雨中消失……后来他来信,说到石家庄便病了,因为那夜他被淋了狂风暴雨。”事实上高君宇了解自己事业的风险,也抱定了为革命献身的志向。在信中,他多次坦言对自己所从事的事业矢志不移,其中一次写道:“相信我,我是可移一切心与力专注于我所企望之事业的。”“是可移一切心与力专注于我所企望之事业的”加了着重点,可见其意志的坚定。

石评梅悲观、彷徨、躲闪,高君宇对她说:“命运是我们手中的泥,我们将它团成什么样子,它就得成什么样子;别人不会给我们命运,更不要相信空牌位子前竹签洞中瞎碰出来的黄纸条儿。”1924年下半年,高君宇奉中央指示,去广州担任孙中山先生的秘书。在船上,他接到了石评梅的信,她依然回避,这位年轻人内心显然有些受伤:“此信你说可以做我唯一知己的朋友。前于此的一信又说我们可以做以事业度过这一生的同志。你只会答覆人家不需要的答覆,你只会与人家订不需要的约束。”

能想象的是,可能石评梅对他所做的事业有些担忧,他便明确地表达:“我是有两个世界的:一个世界一切都是属于你的,我是连灵魂都永禁的俘虏;在另一个世界里,我是不属于你,更不属于我自己,我只是历史使命的走卒。”其实,即使是爱情,他也做好了被拒绝的准备:

我何尝不知道:我是南北漂零,生活日在风波之中,我何忍使你同入此不安之状态;所以我决定:你的所愿,我将赴汤蹈火以求之,你的所不愿,我将赴汤蹈火以阻之。不能这样,我怎能说是爱你!从此我决心为我的事业奋斗,就这样漂零孤独度此一生,人生数十寒暑,死期忽忽即至,奚必坚执情感以为是。你不要以为对不起我,更不要为我伤心。

这些你都不要奇怪,我们是希望海上没有浪的,它应当平静如镜;可是我们又怎能使海上无浪?从此我已是傀儡生命了,为了你死,亦可以为了你生,你不能为了这样可傲慢一切的情形而愉快吗?我希望你从此愉快,但凡你能愉快,这世上是没有什么可使我悲哀了!

写到这里,我望望海水,海水是那样平静。好吧,我们互相遵守这些,去建筑一个富丽辉煌的生命,不管他生也好,死也好。

并不能肯定这封信是写于高君宇去广州做孙中山先生秘书时,还是1924年11月,随孙中山北上时所写。但是,我们所知道的是,写完这封信的11月,高君宇积劳成疾,在北京入院治疗。1925年3月6日,他因病去世,年仅29岁。

“我只诚恳地告诉你‘爱’不是礼赠”

高君宇留下的11封信里,多半是从1923年到1924年下半年,其间记载着两位年轻人从生疏到不断亲近的过程。1923年9月27日这封信里,高君宇提起了情感问题,但语焉不详。信的最后还说:“这信请阅毕付火。”他主要说的是,他和评梅是不是朋友的问题。是否男女朋友,评梅很介意,所以他来解释:“我有好些事未尝亲口告人,但这些常有人代我公布了,我从未因这些生了不快;我所以微不释念的,只是他们故甚其辞,使真相与传言不免起了分别;就如我们的交情,说是不认识,固然不是事实,然若说成很熟识的朋友,则亦未免是勉强之言;若有人因知我们书信频繁,便当我们是有深了解的朋友,这种被揣度必然是女士不愿意的,那岂不是很不妥当的事;我不释念的就在此点。”

为什么要这样解释呢,主要原因在于,评梅显然介怀了。“如你果是‘一点也不染这些尘埃’,那我自然释念,我自己是不怕什么的。至于他们的追问,我都是笑的回答了的;原亦不过些演绎的揣度,我已将实情告诉,只说我们不过泛泛的朋友,仅通信罢了。这样答法是否适当?至于他们问了些什么,很琐碎的,无须乎告你了。”在解释完之后,他又写道:“我当时的感兴,或者是暂时的,原亦无告你的必要,不过我觉青年应是爽直的,忠实的话出之口头,要比粉饰的意思装在心里强得多。你坚壁深堑的声明,这是很需要的——尤其是在一个女性的本身;然而从此看出你太回避了一个心,误认它的声音是请求的,是希冀一种回应的了!如因这样一句话而使你起了慌恐的不安,那倒是一罪过,希望你告我,我当依你的意思,避开了一切。”

文字里的高君宇敏感、小心翼翼,但又炽热,怀抱无限深情。10月3日,高君宇没有等到石评梅的回信,他再次写信给她:

想来如焚的怅惘,我觉得你确对我生了意见了。假使是实在的,恐是可发笑的一事,因为我们都承认,我们仅不过是通信的朋友罢了!泛泛的交谊上,本是不值得令我们的心为了什么动气的,也是根本不能动气的。然而我总觉得生命应是平坦幸福而前进的,无论在哪一方面,要求到最大的效能与最小的阻力;所以我觉不论我们是如何程度的了解,一些不安的芥蒂都应当努力扫除,不使任何一个幸福被了轻视,不使任何一个心的部分感了不安。我现诚恳的请你指明,容我扫除已经存在的不安。又,我觉我当附尾提说一句,我所以要扫除“不安”,是解释的,不是要求什么。

10月15日,他再次解释了自己目前的情感状态。这次解释,他打开了自己的心扉,坦诚地表达了他们之间情感的由来:

你所以至今不答我问,理由是在“忙”以外的,我自信很可这样断定。我们可不避讳的说,我是很了解我自己,也相当的了解你,我们中间是有一种愿望。它的开始,是很平庸而不惹注意的,是起自很小的一个关纽,但它像怪魔的一般徘徊着已有三年了。这或者已是离开你记忆之领域的一事,就是同乡会后吧,你给我的一信,那信具着的仅不过是通常的询问,但我感觉到的却是从来不曾发现的安怡。自是之后,我极不由己的便发生了一种要了解你的心……我所以仅通信而不来看你,也是畏惧这种愿望之显露……我何以有这样弥久的愿望,像我们这样互知的浅鲜,连我自己亦百思不得其解。若说为了曾得过安慰,则那又是何等自私自利的动念?

…………

我所以如是赤裸的大胆的写此信,同时也在为了一种被现在观念鄙视的辩护,愿你不生一些惊讶,不当它是故示一种希求,只当它是历史的一个真心之自承。不论它含蓄的是何种性质,我们要求宇宙承认它之存在与公表是应当的,是不当讪笑的,虽然它同时对于一个特别的心甚至于可鄙弃的程度。

祝你好罢,评梅!

君宇 十月十五日

频繁写信,得到的回信却极少,这与评梅自己的情感际遇有关。曾经爱过,情感受过重创,因此,她对情感多有顾虑,她畏惧。所以,有一天终于得到评梅的回信,高君宇接信两小时就回信,再次向她解释自己的真心。“我们那时平凡又疏淡的通信,实具了一种天真而忠实的可爱。我很痛心,此种情境现被了隔膜了!我们还可以回复到那种时代么?——我愿!”还有一天的深夜两点,他写信给她:“我觉从前之平凡的情境,似较现在之隔膜为有生气的;我也觉人心的隔膜是应当打破的。但当了人世安于隔膜的时候,又何一定要回复那种平凡而有生气的情境?诅咒一切付于了解的努力好了!”

年轻人恋爱之间的误会、隔膜,不断地解释,不断地“自证”,都在他们之间出现了。高君宇如此坦诚、坦荡、热切,1924年1月×日,他写信给她“你所愿,我愿赴汤蹈火以寻求,你所不愿,我愿赴汤蹈火以避免。朋友,假如连这都不能,我怎能说是敬爱你的朋友呢!这便是你所认为的英雄主义时,我愿虔诚地在你的世界里,赠予你永久的骄傲。这便是你所坚持的信念时,我愿替你完成这金坚玉洁的信念。我们的世界是不长久的,何必顾虑许多呢!”还有一次,他直言爱情不是礼赠,“我们高兴怎样,就怎样罢,我只诚恳的告诉你‘爱’不是礼赠,假如爱是一样东西,那么赠之者受损失,而受之者亦不见得心安。”

读这些信,会强烈感受到这个年轻人对生死有一种通达。这本集子里,有一些信没有单独列出来,而是石评梅摘引的。其中有一段他说:

我虽无力使海上无浪,但是经你正式决定了我们命运之后,我很相信这波涛山立狂风统治了的心海,总有一天风平浪静,不管这是在千百年后,或者就是这握笔的即刻;我们只有候平静来临,死寂来临,假如这是我们所希望的。容易丢去了的,便是兢兢然恋守着的;愿我们的友谊也和双手一样,可以紧紧握着的,也可以轻轻放开。宇宙作如斯观,我们便毫无痛苦且可与宇宙同在。

坠入爱河的年轻人苦恋着一个躲闪的女性。他不断地召唤她,说服她,不断地承诺给她以安全感。读这些信笺,会想到《世说新语》里“情有独钟,尽在吾辈”那句话,也会感叹命运的残忍,他自始至终都像一团火一样燃烧情感,而她却总是躲躲闪闪、不愿直面,但是,又怪不得他们中的任何一方,爱情里哪有什么道理可讲?都是性格所致,都是世事所致。

“我们生命并未死,仍然活着……在无限的高处创造建设着”

高君宇与石评梅的爱情故事里,有两个信物时常被提起。不只是讲故事的人们乐于谈起,即使是在他们的现实交往以及情书中,那两个信物也一直出现。一件是香山红叶。高君宇在香山休养时看到红叶,寄给石评梅,他在红叶上饱含深情地写下:“满山秋色关不住,一片红叶寄相思。”石评梅收到情意绵绵的红叶,在另一面写下:“枯萎的花篮不敢承受这鲜红的叶儿。”两面都有字的红叶一直被君宇带在身边,直到他去世后,石评梅在他的遗物里再次看到。红叶依然,墨迹尤在,但斯人已逝。以至于石评梅追悔不已:“当他抖颤的用手捡起它寄给我时的心情,愿永远留在这鲜红的叶里。”

另一件则是象牙戒指。1924年10月,帝国主义者唆使“商团军”在广州发动叛乱,高君宇协助孙中山投入平叛指挥工作,中弹负伤,坚持战斗至胜利。之后他写信给她:“×节商团袭击,我手曾受微伤。不知是幸呢还是不幸,流弹洞穿了汽车的玻璃,而我能坐在车里不死!这里我还留着几块碎玻璃,见你时赠你做个纪念。昨天我忽然很早起来跑到店里购了两个象牙戒指,一个大点的我自己戴在手上,一个小的我寄给你,愿你承受了它。或许你不忍吧!再令它如红叶一样的命运。愿我们用‘白’来纪念这枯骨般死静的生命……”这著名的象牙戒指,一直被君宇戴在手指上,一直戴进墓里,石评梅后来也一直戴着,直到去世时,也带进了坟墓。

即使他一直处于主动追求,即使他万分渴望获得她的爱情,但高君宇自始至终也有一种骄傲。离世前,当石评梅向他表达愧悔时,他的回答令人尊敬:

一颗心的颁赐,不是病和死可以换来的,我也不肯用病和死,换你那颗本来不愿给的心。我现在并不希望得你的怜恤同情,我只让你知道世界上有我是最敬爱你的,我自己呢,也曾爱过一个值得我敬爱的你。珠!我就是死后,我也是敬爱你的,你放心!

石评梅在这篇回忆性散文里说,“他说话时很勇气,像对着千万人演说时的气概。”努力追求信仰,努力追求爱情,这位革命者矢志要做命运主宰,甚至死后的墓地,也是他生前选择。陶然亭是他常和石评梅漫步之地,也是清净之地,他生前就曾经说过想葬于此地,最终石评梅帮他实现了遗愿。

石评梅一直是被动的,躲闪的,她强烈感受到他的爱,但是,一直不愿意接受。甚至可以说,多次拒绝。那个时代的知识女性,内心有着今天我们无法理解的曲折、委屈和左右为难。石评梅的期期艾艾和躲躲闪闪让人遗憾,但是高君宇去世后,她身上所迸发出来的爱之能量,却也让人动容。回忆散文里,她写下看到高君宇遗体时的模样,写到他的苍白的脸和他的没有闭上的左眼,写到她的多次昏厥和后悔。

谁能忘记他写下的那些话呢,每一句她都记得。在墓碑上,她刻下他的话:“我是宝剑,我是火花。我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽。”并写下自己的话:

这是君宇生前自题像片的几句话,死后我替他刊在碑上。

君宇,我无力挽住你迅忽如彗星之生命,我只有把剩下的泪流到你坟头,直到我不能来看你的时候。

怀抱深情无以诉说的女性,多次记下高君宇去世之后她的怀念:“假如我的眼泪真凝成一粒粒珍珠,到如今我已替你缀织成绕你玉颈的围巾。/假如我的相思真化作一颗颗的红豆,到如今我已替你堆集永久勿忘的爱心。”思念、追悔、流泪,石评梅的情感越发深沉:“深刻的情感是受过长久的理智的熏陶的,是由深谷底潜流中一滴滴渗透出来的。我是投自己于悲剧中而体验人生的。所以我便牺牲人间一切的虚荣和幸福,在这冷墟上,你的坟墓上,培植我用血泪浇洒的这束野花来装饰点缀我们自己创造下的生命。”

与先前的感伤相比,越到生命尽头的石评梅,文字和人都气象不同。她的文字中多次出现“我爱”“战士”这样的词语,这令人想到高君宇信中的语气。

我如今是更冷静,更沉默的挟着过去的遗什去走向未来的。我四周有狂风,然而我是掀不起波澜的深潭;我前边有巨浪,然而我是激不出声响的顽石。

颠沛搏斗中我是生命的战士,是极勇敢,极郑重,极严肃的向未来的城垒进攻的战士。我是不断的有新境遇,不断的有新生命的;我是为了真实而奋斗,不是追逐幻象而疲奔的。

真正的爱情给人以滋养。高君宇去世后的石评梅变得勇敢、坚强。尽管她在文字中依然哭泣,但她对人生、未来都有了更为明晰的认识,这得益于那爱情的灌注:

有时我是低泣,有时我是痛哭;低泣你给予我的死寂;痛哭你给予我的深爱。我是睥视世人微微含笑,我们的圣洁的高傲的孤清的生命是巍然峙立于皑皑的云端。

我如今认识了一个完成的圆满生命是不能消灭,不能丢弃,换句话说,就是永远存在。多少人都希望我毁灭,丢弃,忘记,把我已完成的圆满生命抛去。我终于不能。才知道我们生命并未死,仍然活着,向前走着,在无限的高处创造建设着。

如果不是命运弄人,作为作家的石评梅一定会写出更好的作品。不仅仅是后来的读者,即使在当时她的朋友庐隐看来,石评梅的文字风格也在发生变化。不幸的是,她患上了脑膜炎昏迷不起。高君宇去世的三年后,石评梅也最终离去。“生前未能相依共处,愿死后得共葬荒丘。”朋友们依照石评梅的遗愿,将她和高君宇葬在陶然亭。这一次,他们成了永远相爱的彼此,永远共眠于地下。想必那是评梅喜爱的归宿吧?她多次回忆他们去陶然亭,也记述过他们在大雪纷飞的天气里在陶然亭写下名字的场景,时而欢快、时而内心悲戚地看着名字一点点在雪中消失。

高君宇和石评梅离世已经有90多年了。但他们的爱情深沉,炽烈,执着,披肝沥胆,依然会感染今天的读者;那些情书里的话,依然鲜活炽热,令人难忘。高君宇和石评梅让人相信,这个世界上真的有爱情——真正的爱让人无畏,真正的爱让人成长,真正的爱永远让人心生崇敬。

今天,人们为高君宇和石评梅塑了雕像,他们在生前喜欢的陶然亭公园并肩而立,永远是风华正茂的模样。即使生前未能如愿,但有情人终会成眷属;即使爱的肉身已经消失,但作为爱的灵魂却永远相伴。再一次想到高君宇写给石评梅的信中所说,“让我们抢上前去迎未来的文化罢”。塑像是“未来的文化”对革命者爱情的祝福与纪念。

(作者:张 莉,系北京师范大学文学院教授)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>