13年来他为400多位烈士找到亲人(2图)

发布时间:2020-08-19 10:42 | 来源:辽沈晚报 2020年08月18日 03版 | 查看:1952次

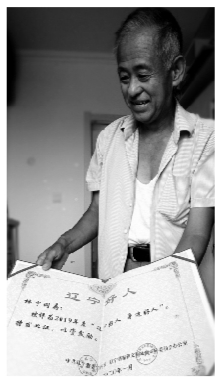

13年来杨宁义务为400多位烈士找家属,这期间经历的艰辛可想而知。 本版图片均由辽沈晚报记者 王迪 摄

13年来杨宁义务为400多位烈士找到了亲人,被誉为“辽宁好人”。

英烈们长眠他乡,而亲人却不知烈士埋于何处。在鞍山市台安县博物馆工作的杨宁通过查阅资料,实地走访,多方认证,竟然实现了“帮烈士回家”。

从最初寻找台安籍烈士的亲人,发展到为省内烈士陵园寻找外省籍烈士的亲人。

13年来,作为志愿者,杨宁已经为400多位烈士找到亲人。

今年3月,从事三十余年考古工作的杨宁正式退休,但帮烈士寻找亲人的“考古”永远在路上。

人物简介

杨宁,60岁,台安县博物馆退休干部。十几年来,近路骑行,远路乘车,自费10万多元,足迹遍布全国多个省市县的120多个村屯、200余座烈士陵园,成功为百余名烈士找到了亲属。被辽宁省委宣传部、省文明办评为2019年“辽宁好人 身边好人”,被省慈善总会评为“辽宁公益红人”。

17日上午,记者来到沈阳铁西区一小区内,采访了正在家带小孙女的杨宁,倾听他在寻找革命英烈亲人的辛酸与快乐。

杨宁从辽宁大学考古系毕业后就到台安县博物馆工作,主要从事近史研究。2007年,在进行考古普查的过程中,走访多个烈士陵园得知,几十年来,许多烈士至今无亲人来祭扫。“这让我很是痛心,内心久久不能平静!”同时,杨宁在《抗美援朝抢修铁路史》一书中看到,有台安籍烈士埋骨他乡,而现实中,其家中亲人并不知情。

思考许久,杨宁萌生了一个想法:在工作之余,投入一部分精力寻找烈士的安葬地,帮烈士“回家”。

杨宁把烈士陵园中信息不翔实、没有联系到亲人的烈士名字用手抄下来,回到家里进行整理,同时发挥在博物馆工作的优势,从各地县志以及相关资料中找寻线索。起初,主要关注并查找辽宁籍,特别是鞍山及周边地区烈士。他将烈士信息编成号,然后进行逐一攻破,为烈士们寻找亲属。

“一边是烈士的孤独,一边是烈士亲属苦苦的思念,如果能够准确地将烈士的安葬地告知亲属,也是对烈士莫大的安慰。”同事们原以为杨宁收集整理烈士信息是为了写论文晋职称,得知他的真实想法后,都为他竖起了大拇指。

杨宁认准的事就一定全力做好,这股韧劲无人不服。那时,每到休息日,他都是白天外出走访,夜里整理材料,经常奔波数日却一无所获。

有时还跨省到黑龙江、吉林,最远到过广西,一去数日,交通费、住宿费,“一分钱都不给报销,孩子上大学正需要钱,哪头重要自己不知道吗?”妻子的唠叨他全当没听见,直到2018年,杨宁获评台安县道德模范,妻子才从反对转为支持。

王友山安葬在凌海市烈士陵园,通过杨宁的努力,在台安县新开河镇寻找到了烈士的亲属,烈士亲属称杨宁为王家做了一件了不起的大善事。

十多年,从不被人理解到获得全社会的赞誉,杨宁的确吃了不少苦,“和牺牲的烈士比,我这点付出又算得了什么?”

山河已无恙,英雄可归家。

五年前,杨宁在锦州市解放锦州烈士陵园走访时,听闻到埋在这里的五六百名志愿军烈士几乎没有后人过来祭扫。经过整理,除了广西、云南等地的烈士,人数最多是来自贵州,多达109人,“很是痛心,他们远离家乡数千公里,家里的亲人却不知道他们葬于何地,我花了五年时间整理,这一天终于快来了。”

2020年3月,杨宁给贵州方面寄去“寻亲信”,为长眠在解放锦州烈士陵园的109名贵州籍抗美援朝志愿军烈士寻找亲人。

这封信在贵州省引起很大轰动,在当地相关部门的配合和努力下,已经寻找到20多位贵州籍志愿军烈士的亲属,经与杨宁核实,初步确认了烈士的身份。

8月1日,在烈士的家乡,寻找抗美援朝中国人民志愿军贵州籍烈士仪式启动。“崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。”贵州省退役军人事务厅党组书记、厅长孙拥辉在启动仪式上表示,站在新的历史起点上,要大力弘扬英烈精神、讲好英烈故事、继承英烈遗志,接续奋斗、顽强拼搏,积极营造崇尚英雄、关爱英雄、学习英雄、捍卫英雄的良好社会氛围。

贵州省退役军人事务厅拟定在10月24日,带领找到的烈士家属集体来锦州为贵州籍志愿军烈士扫墓。

前不久,贵州省退役军人事务厅工作人员专程来到辽宁,在解放锦州烈士陵园进行烈士相关信息的再确认,并对杨宁所做的努力进行了当面感谢。

杨宁表示,最近广西等方面也不断有好消息传来。杨宁称,这些志愿军烈士都是从朝鲜战场上转移回来的,“在锦州医治期间,受方言、口音影响,当时记录得不准确,地名信息多为音译。他们在此长眠70年,烈士终于可以与亲人见面了!”

找寻烈士亲人和考古看似风马牛不相及,但有两点还是比较相似,一是都是需要耐心和细致,二是取得一点点成绩后,内心的那份激动和兴奋,非经历者不能体会。

2014年,杨宁远赴长春市革命烈士陵园寻找烈士信息,当看到“李继堂”这三个字时,他顿了一下,在他的印象中,这个名字似曾见过。从烈士陵园了解到,李继堂是负伤后从朝鲜战场上转移回来的,只知道籍贯是辽宁省,“具体哪个县的不清楚,民政局那里或许能查到些线索。”

杨宁买了个面包,登上公交车赶往民政局。从城区东部跨越大半个城市,到达民政局时已经是下午1时许了。工作人员网开一面,帮助杨宁找查关于李继堂的档案信息。档案卷帙浩繁,想要找寻到60多年前牺牲的烈士信息,真是太难了。“这里的材料不单单是抗美援朝战争的,还有解放长春等等大大小小战役中牺牲的英烈档案,实在太多了。”

“先找姓李的,找了近两个小时,我都几乎失去信心了,姓李的太多了。”杨宁估算把这些档案粗略地翻一遍,即使三天三夜也查不完。他和工作人员商量,转移目标,从医院信息里查找,仍然是没有任何进展,最后在距离工作人员下班仅有十几分钟时,他从重伤员档案材料中看到了李继堂,那张发黄的卡片上赫然写着:李继堂,辽宁台安县黄沙坨镇新发村。

仿佛将埋藏在地下数千年的宝贝挖出来一样,杨宁兴奋得眼泪都流了出来。

杨宁连夜坐火车往家赶,第二天一大早,他在县民政局的档案材料里印证了台安有李继堂这名烈士,但不知埋于何地。

杨宁又骑上自行车,赶往新发村,走遍全村,终于在一位老党员口中探得,李继堂没有子女,其他亲属全部搬到了本溪,唯有一个侄女生活在附近的侯家村。“我二叔参加了抗美援朝,但六十多年了,我们都以为他死在了朝鲜,原来他埋在长春!”李继堂的侄女痛哭道。

李继堂的大侄女当时80岁了,家住本溪,她还能记起叔叔的往事,存有李继堂的照片。

第四天早上,满满的两车人,李家人跪倒在李继堂墓碑前痛哭,虽然都是年逾古稀的老人,但那泪水,更是童年时代对叔叔的追忆,对英雄的景仰。

此时,陵园工作人员将杨宁的手紧紧地握住,在他们眼中,身前的这位瘦弱的志愿者,也是英雄。

在杨宁眼中,每一位牺牲的烈士都是亲人,“没有他们的舍身救国,就没有我们今天的美好生活,他们就是我的亲人。”

到各地寻访烈士的相关信息,常有人问起,“大老远跑来,你是烈士的什么人啊?”免得费太多口舌,杨宁经常“扯”个谎, “他是我二叔”“他是我舅舅”。他的认真与执着每每引起对方惊羡的目光,每到查寻结束,“你真孝顺啊!”杨宁总是送上轻轻一笑。

成功为400余位烈士寻得亲属,烈士们可以魂归故里,这是对英雄们最大的慰藉,“我时常在梦里与英雄面对面,我认为,我做的事很有意义,实现了与英烈们隔空对话,感觉我的人格也得到了升华,我所践行的志愿精神也是对英烈精神的最美传递。”

按照杨宁的日程安排,今日他将陪同海城的烈士亲属前往锦州辽沈战役纪念馆,到那里祭奠英烈,“要不是今年受疫情影响,这样的奠扫活动还要多出几十次。”

“真没想到,在为烈士寻亲的这条路上,我一走就是13年。”内心积存的民族情感让杨宁无比自豪。

对于个人层面来说,爱国是每个公民最基本的价值准则,在老伴安敏眼中,杨宁为烈士寻找亲人就是他爱国行为的集中体现,“他作为老党员,是真真切切用实际行动践行社会主义核心价值观。”

现在家里人都支持杨宁所执着的寻亲事业,虽然没有任何回报,“但总比在家整天看孙子强多了!”在杨宁看来,儿孙幸福,只是社会个体的幸福得到了满足,而为数百名英烈找到亲人,是对全社会作贡献,“英雄的事迹永远也讲不完,今生有幸,和这些英烈们进行隔空对话,是我人生的莫大荣幸。”

今年因为疫情的影响,杨宁不得不取消原计划的几次出行,改为电话或网络联系,“但实际效果不好说,我更希望到英烈出生的地方走走、问问,这样寻出的结果我更踏实。”

杨宁坦言,走过的路和取得的成绩,他只是其中的分子,背后许多人的付出他都一一记在心里,网友们无私的付出,乡镇、社区的基层工作者都给他前行提供了无穷的力量,“受烈士们的牺牲精神感染,我个人的付出又算得了什么。回顾历史,重走英雄故乡路,更是对人生的淬炼,这样我才觉得活着有意义。”

用双脚穿越白山黑水,用大爱精神传唱英雄赞歌,杨宁,永远在路上。

辽沈晚报记者 金国建

发表评论

网友评论

查看所有评论>>