师道——追记第二军医大学长征医院一级教授孔宪涛(4图)

发布时间:2010-10-04 08:53 | 来源:新华网 2009年11月23日 17:25:50 | 查看:2061次

新华网上海11月23日电题:师道——追记第二军医大学长征医院一级教授孔宪涛

人民日报记者吕网大 新华社记者胥金章、黄明

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”

——谨以此文献给献身祖国医学事业的孔宪涛教授

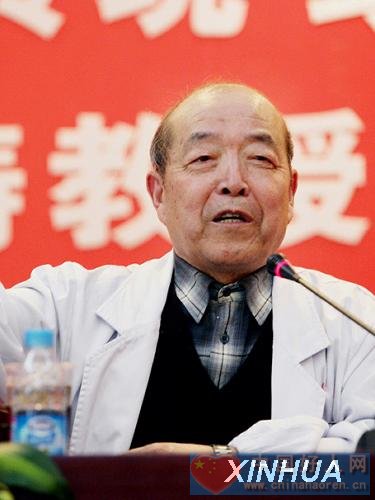

这是孔宪涛教授(资料照片)。(中国好人网配图)

这是孔宪涛教授在做实验(资料照片)。(中国好人网配图)

孔宪涛教授在医院组织的科学发展观学习中,为医院党员干部上党课(资料照片)。(中国好人网配图)

孔宪涛教授退休后仍然坚持奋斗在工作岗位上(资料照片)。(中国好人网配图)

2009年10月27日,第二军医大学长征医院一级教授孔宪涛因肝癌辞世。

他走的时候,最大的遗憾竟是:作为研究肝病的专家,他来不及将自己对肝癌的最后治疗感受作一个总结,以供将来的医学研究使用。

“捧着一颗心来,不带半根草去。”这样的遗憾,该让生者如何承受?

这位我国临床免疫学的创始人,生前学术成就卓越,身后亦为国家留下了一大批栋梁之才。

学为人师,行为世范。在对孔宪涛事迹的采访中——目之所及、耳之所闻,逝者之遗风、生者之讲述,概莫能外,皆为“师道”。

师道为勤——天道酬勤。勤奋与智慧,使“大器晚成”的孔宪涛登上了事业巅峰

孔子有“弟子三千,贤人七十二。”孔宪涛为孔子第72代孙。

孔宪涛1932年出生于山东泗水,14岁参加革命,1950年考入山东军医学校,先后在解放战争、朝鲜战场等参与伤员救治;1962年,他毕业于第二军医大学医疗系并留校,历任住院军医、主治军医、讲师、副教授、教授等职。

由于众所周知的原因,1962年的大学生孔宪涛,并没有赶上“科学的春天”。

对此,他曾在日记中扼腕:“……这一折腾就是10余年,天哪,人有几个10余年?待1974年我才争取到搞业务的时间——去北京的医学院进修……我的科研工作是1976年开始的。”

1976年1月,邓小平首次出现在美国《时代》周刊的封面上。大洋彼岸的新闻,似乎提前传递了一个新时代的气息——是年10月,长达10年的“文化大革命”宣告结束。

这一年,已逾“不惑之年”的孔宪涛,和全国人民一起迎来了事业的春天。从孔宪涛的日记里可以窥见,对于姗姗来迟的事业,他的痴迷程度无以复加:

“我的思维已达到忘记骑车走路的程度。”

“我的车技(自行车)虽不高明,但还是较熟的……可偏偏在骑车途中遇到几次事故,回想起来是在车上思考问题造成的。”

“第一次是骑到中华路,跟在11路车后面,人家到站停下,我还加速前进,结果可知,撞在11路车尾上,驾驶员下来经查验未发现撞坏,就放我走了。”

“第二次是在老西门,一个卖菜的带着两大筐菜,我也忘记刹车,结果前轮插在两筐之间,一下倒向路中间,正好一辆无轨电车开过来,驾驶员伸出头来骂了我一句:‘不要命啦!’”

……

“这都是骑车思想分散造成的,没办法。因为我感到在车上想问题很深,没干扰,没想到这也造成祸。”

一次次的“险象环生”,终使老伴不得不明令禁止他骑车上下班。

然而,正是这种如痴如醉却又异常活跃的思维触角,使孔宪涛的一个个科研灵感纷至沓来——从此,一个普通人的事业,便和一个国家的医疗事业紧紧连在一起。

上世纪70年代初,孔宪涛在翻阅国外《微生物学》杂志时,“免疫”二字频频掠过眼前。他敏锐地注意到,这是一个国内亟待发展的新学科。

但,前无古人,研究思路何在?孔宪涛连续数月寝食不安,不得其解。

科学研究的灵感,总是在持之以恒的思索中不期而至。

一天夜里,半梦半醒的孔宪涛突然跳下床记下了两句话:免疫球蛋白轻链是如何形成又如何分解的?在骨髓瘤的形成时是如何变化的?

这两句话,确立了孔宪涛对“多发性骨髓瘤”(免疫球蛋白分子病)的研究方向。此后短短数年,孔宪涛便改写了我国对这一疾病研究诊断的历史——

从1978年至1985年,孔宪涛先后发现诊断了我国第一例轻链病,第一例γ重链病,第一例极为罕见的IgA半分子病,第一例稀有病种——μ链病,同时帮助上海兄弟医院鉴定成功了我国第一例α重链病。

其中,对IgA半分子病的发现,他在日记中作了这样的记录:

“1982年,北京铁路医院送来一个标本,认为里面有骨髓瘤,因为临床上符合,但电泳有问题……我苦思冥想,几个月不得安宁。

“有一天早晨在马桶上坐着,突然有了思路:这是不是IgA半分子呢?我一下兴奋起来,大便也没有了,小便也停了,起来马上作了记录……事后我查资料得知,这是国内首例、全世界第5例患者,真是个奇迹……”

如果说,奇迹源自于灵感,那么灵感,则只青睐勤奋的人。“即使在厨房做饭,他的手里也要拿本书。”在儿子孔晓星的眼里,学习和思考已经成为了父亲的代名词。

孔宪涛不仅先后在国内首次发现诊断了上述5种免疫球蛋白分子病,还在总结数百例同类疾病的基础上,提出了这类疾病诊断的8个步骤,提出了鉴别M蛋白病良性与恶性的5个要点,开创了我国免疫球蛋白分子病诊断先河,引起世界关注。

中国工程院院士、免疫学专家、第二军医大学副校长曹雪涛,对自己的导师孔宪涛评价道:他在临床免疫学上有重大贡献,当时如果申报院士也是够格的,可惜那时没有这个意识,错过了机会;他有海纳百川的胸怀,让学生站在自己的肩膀上超过自己,培养的学生一个比一个优秀;他的实验室成为人才的摇篮,发挥出很大的辐射作用……

师道为尊——为人师表。激情与胸怀,使孔宪涛成就了远比个人事业更大的事业

改革开放创业之初,孔宪涛的检验室,仅有4间小房间,一台显微镜、一台电泳仪和一些瓶瓶罐罐。

“撰写《临床免疫学技术》一书时,孔宪涛一家4口人,只住10多平方米的房子。正值酷暑,他头上顶着湿毛巾,耳朵里塞着棉球,双脚泡在一盆凉水里,写东西就在膝盖上写。”长征医院院长郑兴东回忆说。

岁月的艰辛,并没有改变孔宪涛对事业倾注的无限激情。

中国工程院院士,肿瘤学、分子生物学专家王红阳是孔宪涛的第一个研究生,她回忆说:“孔教授做科研的时候,经常自己做‘土设备’,自制各种实验试剂。他的这种工作激情,是很多年轻人不具备的。”

王红阳说,例如,当时做实验需要一个24小时转动的旋转震荡仪,孔教授就找了一个废旧马达自己做,“用起来也很不错”。

上世纪70年代末,孔宪涛的实验室购置了一台美国比克曼公司的免疫球蛋白测量仪,但只有进口的配套试剂才能识别。进口试剂太贵,怎么办?孔宪涛不得不另谋“出路”。他在日记中记录了这一探索过程:

“……我一直在琢磨它是用什么方法通过的?一天夜里,我做了一个梦,用一种蓝色(试剂的颜色)是否就是识别剂?……第二天、第三天,我下工夫找各种蓝色(用分光光度计)、用各种浓度,最后居然让我破解了。用上自己的(试剂),则成本大量下降。试剂成功了,震动了美国公司……”

令美国公司更为刮目的是,他们不仅自给自足了,而且开始向外出售,成了上海和华东地区的试剂中心。

孔宪涛一直对学生强调,科研能力,来自于动手能力。

王红阳读研究生时,虽然是个女孩子,一样要双手各提一桶25公斤的蒸馏水爬三楼;一根试管要用试管刷刷18次,在水龙头下冲10遍,泡酸24小时。

“洗瓶子是实验工作的一部分,要知道瓶子应该洗到什么程度才能做实验。有的学生洗的瓶子,细胞干在上面,就不能再用。这是一种学术上的严谨,也是一种尊重别人劳动的培训。”今天的王红阳也沿袭了导师的良苦用心,以此要求自己的学生。

孔宪涛还对每一位学生都提出:要“青出于蓝”。

上世纪80年代末,导师要求学生上“中华牌”(打“中华”头的医学期刊)已经是很高的要求了。但孔宪涛却鼓励学生把眼光瞄向世界,发SCI论文,打“世界牌”。

孔宪涛的先见,给学生们带来更多压力的同时,也使他们比别人领先一步地拿到了走向世界的通行证。

如今,他的不少学生已经成绩斐然,但无一不是站在他的肩上。

梅长林,现在已经是大名鼎鼎的肾病专家。当年读博士时,为了找到对研究肝硬化有重要价值的Ⅲ型胶原蛋白,他做了七八个月实验都没有结果。“那时,我和导师天不亮就提着放了冰块的桶出发,坐2个小时的车去宝山县的宰牛场,取到胎牛的皮放到冰桶里(怕蛋白质变性),又赶紧往回赶。回到医院已是晚上,还得加班实验。”

就在他想要放弃的时候,是导师的鼓励,让他最终坚持出一个全军科技进步二等奖。

长征医院实验诊断科的现任主任仲人前,也是孔宪涛的弟子。“我们俩就像父子一样。一个赫赫有名的大教授和一个刚入学的博士生一块儿做实验,一块儿午睡,我觉得非常荣幸。”仲人前说,“他睡在木桌上,我睡在椅子上,睡了整整一个夏天。那时他已经57岁了。”

毕业后的第二年,孔宪涛亲自把仲人前送到澳大利亚留学。“他呆了两个星期,我呆了两年。”学成回国后,仲人前获得了上海市科技启明星的荣誉称号。

1998年,孔宪涛把实验诊断科主任的接力棒,交到了仲人前手里。

王红阳读研究生时,课题要用进口试剂来完成,但经费短缺,自己又做不出来。“教授看到了这个研究课题的价值,夜以继日地替我调试试剂,他居然试成功了,使我能够完成这个课题。”

正是这个课题,使王红阳作为第三世界青年科学家、我国仅有的两名代表之一,出席了1984年在加拿大召开的世界免疫学大会。“教授用行动让我明白,始终要有民族自尊心,要有自己动手克服困难的能力。”她说,“我现在也这样教育学生。”

2006年,长征医院血液科主任侯健诊断出华人第一例IgE骨髓瘤,孔宪涛高兴得像个孩子:“太好了!当年我做了成百上千的标本,没有发现。现在你发现了,把华人多发性骨髓瘤的系列补齐了。”

曹雪涛的学生先后出了8篇全国优博论文,在博导中排全国第一。他说,这一点,我要传承导师的胸怀,就是让学生超过自己。

“让学生超过自己”,既是胸怀,更是眼光——

长征医院院长郑兴东介绍说,孔宪涛当年创建的简易实验室,今天已发展成为一个集科研、教学、检验于一体的闻名全国的大型实验基地,并成为上海市靶值实验室、全军重点实验室、全国指定参考值实验室。

与此同时,孔宪涛还为我国医学免疫学界开辟了一片“人才森林”:他先后培养了144名研究生,包括2名中国工程院院士、30多名博士生导师和100多位教授;全军检验学会的委员,三分之一是他的弟子,包括主任委员和2名副主任委员;上海市数十家三甲医院的检验科主任,三分之一以上是他的学生,被上海市医学界称为“孔家军”……

师道为忠——鞠躬尽瘁。忠诚与敬业,是孔宪涛为国为民奉献一生的写照

上世纪80年代初,孔宪涛带领研究人员开始从事肝纤维化形成机制的研究。

从慢性肝病的发展进程来说,俗称“三部曲”:肝炎——肝硬化——肝癌。其中,从肝炎发展到肝硬化的恶化过程在医学上尚不可逆转,即“肝纤维化”。

众所周知,慢性肝病在我国堪称“国难病”——80%的肝癌患者有肝硬化。而我国每年死于肝癌的人数,约占全世界肝癌死亡人数的一半。

当时,对于肝炎和肝癌,国内研究颇丰。而对肝纤维化这一肝病恶化的过程,却鲜有人问津,成为肝病研究的“夹缝”。

孔宪涛看准了这个“夹缝”的研究价值——换言之,如果能够阻断肝纤维化,便可找到防止慢性肝病恶化的途径。他曾在日记中这样写道:

“搞科研应以患者需要、临床最头痛的病为主导。(我)之所以抓住肝纤维化为主,也因为中国有1.2亿人生肝炎,十分之一多的人有肝纤维化……如在纤维化时期研究阻断,一定对广大人民是个福音。我研究肝纤维化最终目的就是阻断。”

赤子之心,拳拳可鉴。

从1981年开始的长达14年的肝病研究中,孔宪涛先后带领40余名博士、硕士,进行了20余个课题的研究,发表论文近70篇,建立了透明质酸、胶原、层粘素等近10种新检查方法,使我国的肝纤维化形成机制和临床研究达到国际先进水平,获全军科技进步一等奖1项、二等奖4项,其他奖多项。

然而,命运,却偏偏造化弄人。研究肝病的专家,自己却被肝病所累。

上世纪70年代中期,孔宪涛在一次病毒免疫检测实验中,不慎被破裂的试管割破手指,感染了肝炎,后来转化为肝硬化。30多年来,他一直带病工作在医教研的第一线。

2008年3月,孔宪涛被确诊为肝癌。我国著名肝胆外科专家吴孟超为他进行了手术。“他的肝硬化很厉害,肝功能不好,所以只能切一个小的切口,切大了我怕他第一次手术都挺不过来。”吴孟超说,“第一次手术效果很好。但他不肯住院,住了几天就回家了,一直坚持工作。”

今年6月,孔宪涛的肝癌复发。“发现了一个比原来大的肿瘤,已经扩散到胃了。”吴孟超说,“他自己就是研究肝硬化的,心里很清楚。他对我说,‘能治就治,不能治就这样子吧。人总要有一死吧。’”

第二次手术后不久,孔宪涛又开始工作了。就在今年8月,他还参加了一次全国临床免疫学会议。

身患绝症期间,他时刻也不忘用自己的身体进行医学研究。

长征医院普外科主任王强,作为孔宪涛的主治医生,每每回忆起孔老的治疗情况,都禁不住落泪:“作为一个有医学知识的病人,他总是及时把自己对手术的反应和药物的体验反馈给我们一线的医生。他是用自己的身体来教学,他说出来的情况要比教科书更接近实际情况。他从没一句抱怨,只是用自己的真切感受来反映这类患者的实际情况,让我们想办法解决这些问题,为其他患者减轻病痛。”

病重期间,孔宪涛没有抱怨命运的不公,反而用心总结了自己人生的几大“福气”:

“一、有一个深深疼我的妻子,她是个不外露的女性,感情不在外,但她关心你的每一件事,我的病对她打击最大,这点我无法补上,只有下一辈子吧。

“二、我有疼我的子女,他们的关怀使我宽心了很多,但需她(他)们更关心母亲,这是托付。

“三、科室和学生对我的尊重和爱护关心,我、向君(孔宪涛的夫人)一看满心满意,感到心满意足,这一生值了,是他们使我勇对疾病,勇对‘未来’,我感谢他(她)们!!!

“四、组织始终是我的靠山,虽我未取得更高的荣誉,但取得了不少无形和有形的表彰和实惠。我这长期病中领导无微不至的关怀……领导为我做的不一一提及,但几位领导如亲人一样,使我难忘……

“五、散布在全市、全国许多老友都令我难舍。”

写下这些字句的时候,他没有对任何人说什么,但他心里比谁都清楚,这已是遗言。

长征医院政委张安祥说,按照孔宪涛的遗愿,他的老伴在他去世后,替他上交了最后一次党费:1万元。这也是一名有着60年党龄的老共产党员,向党组织所作的最后告别。

孔宪涛病重期间,有上万人次前往病房探望;

他辞世后,社会各界3000多人参加了追悼会,60多名海外学者发来唁电;

他的学生张鲁榕从大洋彼岸的美国寄来一封信,要求这封信“和孔教授一起走”;

他的学生高春芳的女儿,写了一篇作文怀念孔爷爷,孩子在作文的结尾写道:“我希望孔爷爷去天堂里好好休息……”

(责任编辑:孙宾)

发表评论

网友评论

查看所有评论>>